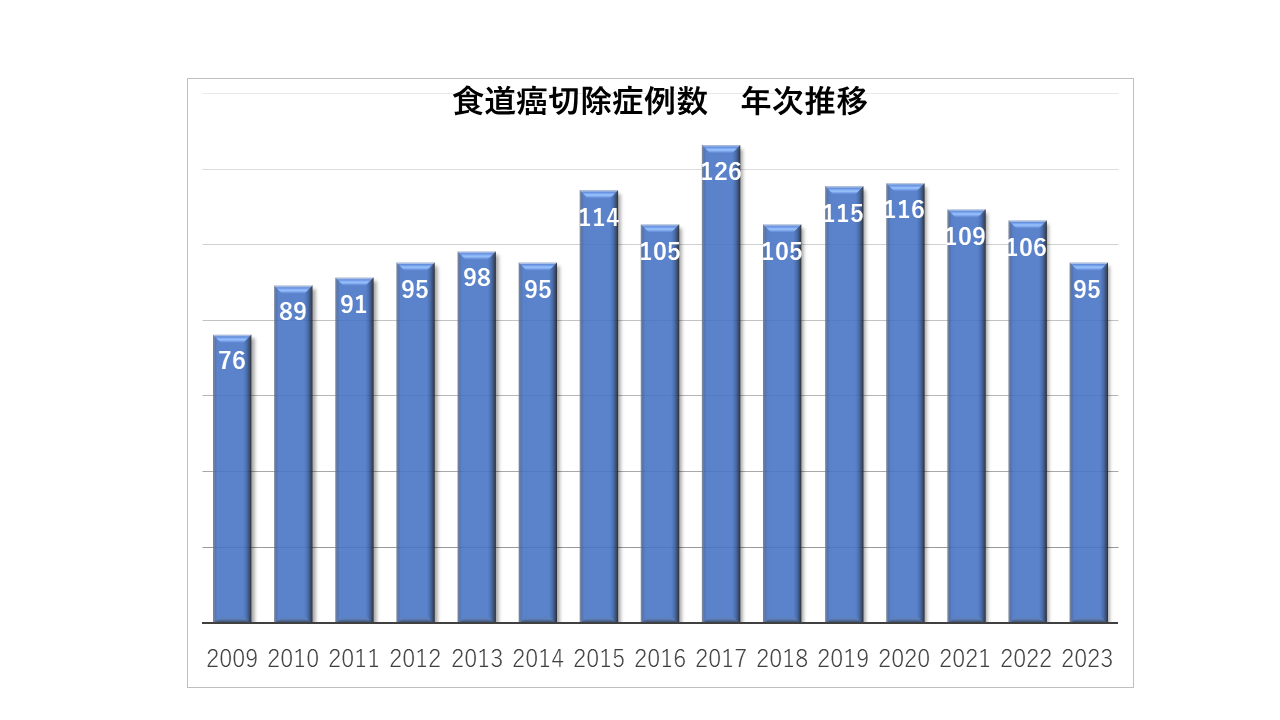

1)症例数と臨床病期別の手術成績

食道がん手術は、体の負担が大きく、術後合併症の危険性が高く、死亡率の高い手術ですが、手術数の多い施設や専門医の在籍する施設ではより安全な手術を実施することができるとされています。

大阪大学の食道がん手術症例数は2015年より年間100例を超え、全国的にみても食道がんの手術を多く実施しています。大阪大学と連携する関連病院を含めると年間約500例の食道がん手術を実施しており、これは日本全体の約8%にあたります。

また日本食道学会が認定する食道外科専門医は、関連病院を含めこれまでに22名(当科には現在5名所属、全国で293名)が資格を取得しております。

大阪大学では他の病院では安全に手術を行うことが難しいと判断された持病(併存症)をもった患者さんの手術を多く行っていますが、安全性は高く、過去5年間の571例の手術関連死亡は0.35%と、全国平均(2.9%)と比較しても非常に低い数字です。

大阪大学では、食道がんの治療成績をより良くするため以下に記載するような様々な取り組み・改善を重ねてきました。その結果、手術後の生存率は年々改善してきています。下の図は食道がんに対して手術を受けられた患者さんの臨床病期(ステージ)別の5年生存率(食道がんが原因で亡くなられた方の生存率)を示しています。

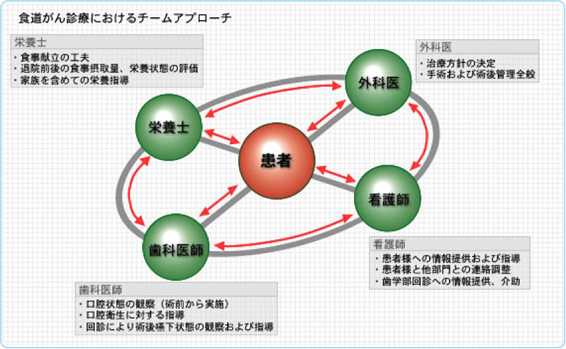

2)食道がん診療における総合的なチームアプローチ

大阪大学には毎年200名を超える食道がんの患者さんが新たに受診されます。食道がんの治療は、外科で実施する手術だけではなく、内視鏡による治療や放射線治療、化学療法、免疫療法を含めた集学的治療として実施する必要があり、個々の患者さんに最適な治療を提案しなければなりません。特に大阪大学には日本全国から治療の難しい進行した食道がんの患者さんや、持病が多く他の病院では治療が困難な患者さんが多く紹介受診されるため、安全で根治的な治療法について良く検討する必要があります。

このため、当院を受診された食道がん患者さん全員について、消化器外科、消化器内科、先進化学療法科、放射線治療科等、食道がん治療に携わる診療科が集まってカンファレンスを開催し、個々の患者さんに最適の治療について検討しています。大学病院ならではの総合力で他施設では治療できないような患者さんに対しても根治的な治療を提案することを心がけています。

食道癌チームカンファレンス

また、食道がんは高齢者に多い疾患であり、心疾患や呼吸器疾患等の持病を有する方が多くいらっしゃいます。さらに食道がん手術は術後合併症が多く、死亡率の高い手術だと言われています。このため、安全性を高めるため、複数の職種による患者さんに対するサポートが必要不可欠です。大阪大学では1997年から、外科医師・看護師・耳鼻科医師・歯科医師・管理栄養士・薬剤師・理学療法士・言語聴覚士らによる「チームアプローチ」を行ってきました。初診時から術後まで切れ目なく食事指導や栄養管理、口腔ケア、リハビリテーション等を提供することにより、術後合併症が減少し、術後の入院期間も平均3週間程度と徐々に短くなってきています。

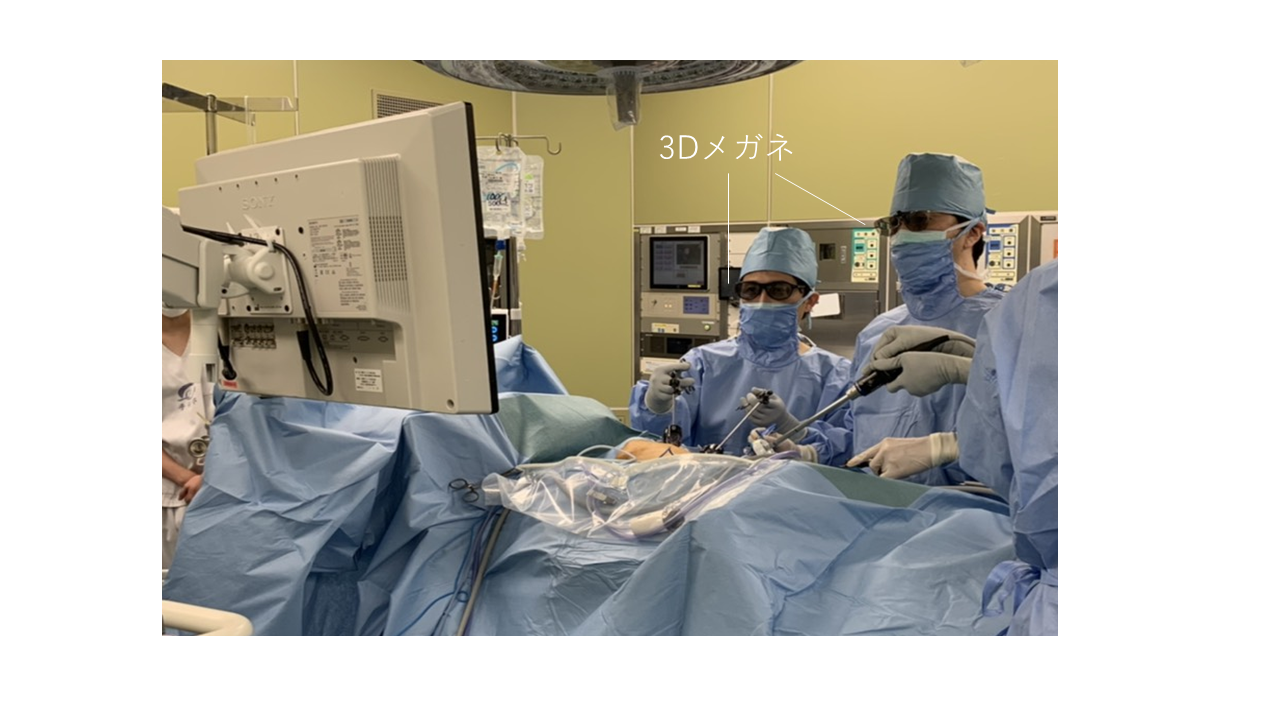

3)低侵襲手術:ロボット2台体制!

食道がんに対する手術は頚部・胸部・腹部と3か所からアプローチする必要があり、消化器外科において担当する手術の中で最も患者さんの体に負担のかかる手術だと言われてきました。従来は胸やお腹を大きく開く、開胸・開腹の手術が必要でしたが、近年、患者さんの体の負担を軽減する、低侵襲食道手術(胸腔鏡や腹腔鏡による手術)が注目されています。大阪大学では低侵襲食道手術を積極的に取り入れており、2021年は全ての患者さんに対して低侵襲食道切除を選択しました。また、2017年からはダヴィンチ(da Vinci®)を用いたロボット支援下低侵襲食道切除を導入し、2022年からはダヴィンチXiを2台体制へ増設しさらに多くの患者さんにロボット支援下手術を提供することができるようになりました。2023年1月時点において計140名の患者さんにロボット支援下手術を受けていただいています。ロボット支援下の手術では、7つの関節可動域をもつロボットアームと安定した3Dカメラ画像を用いることで従来手術では困難な手術操作を狭い空間でも実施できるというメリットがあり、より精度の高い手術が可能であると考えています。

実際の低侵襲食道手術の風景

当院のダ・ヴィンチ(da Vinci Xi(R))サージカルシステム

実際のロボット支援下食道癌手術の風景

4)高度進行がんに対する集学的治療

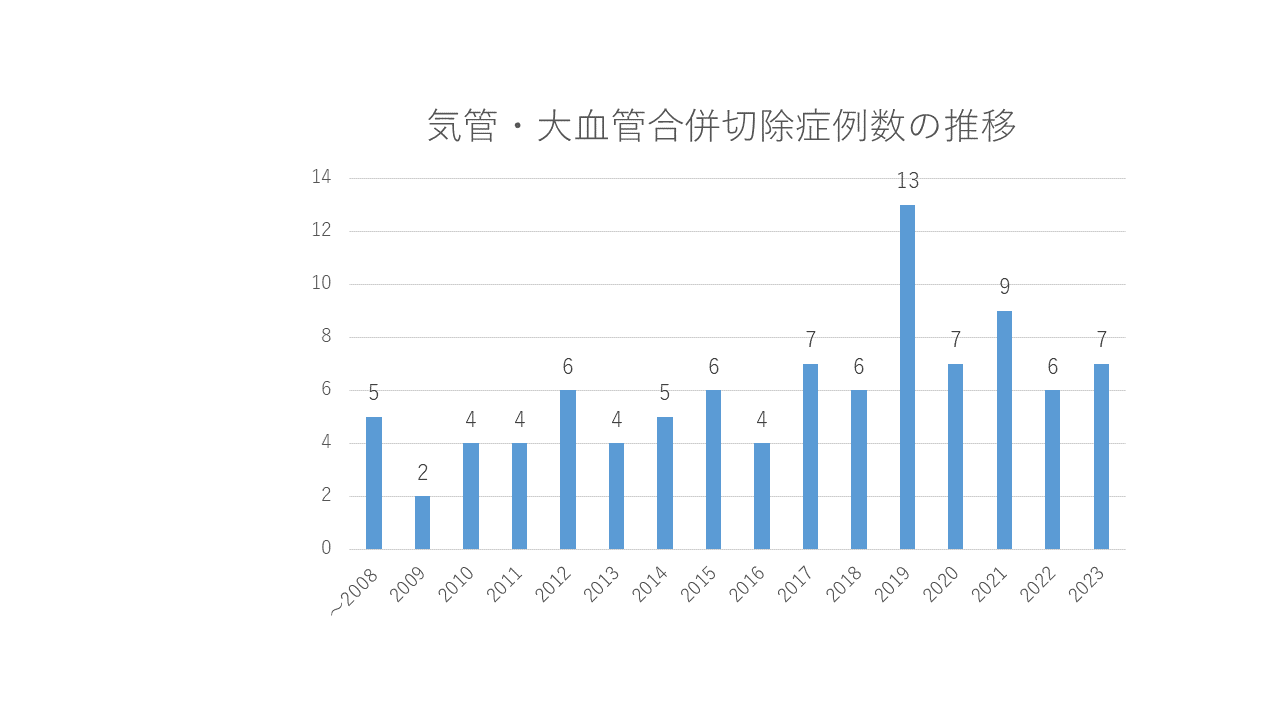

大阪大学の特徴として、食道がん手術の中で特に難しいとされる、気管や大動脈といった周囲臓器へ浸潤している局所進行食道がんに対する手術や、根治的化学放射線療法後の遺残・再発に対する手術を数多く実施していることがあります。安全性確保の観点からどの施設でも実施できる治療ではないため、こういった患者さんを日本全国の病院から多く紹介いただいており、あきらめない食道がん治療を信条としています。

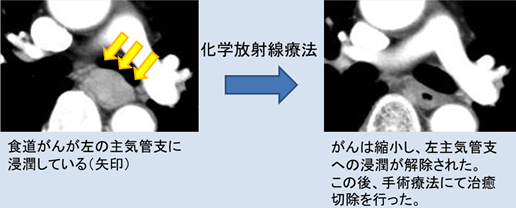

気管や大血管などに浸潤した食道癌に対しても、術前の化学療法や放射線治療を行って小さくすることにより根治的な手術が可能となることがあり、これまで2年生存率が20%程度しかなかった難治性の食道がんに対して、約50%程度の根治率が得られるようになってきました。可能な限り臓器温存を目指して手術を含めた治療法を提案させていただきますが、気管や大血管へのがんの浸潤が術前の治療で消えなかった場合にも気管や大血管を合併切除することで根治が見込める場合もあり、大阪大学ではこの10年間におよそ70人の患者さんに対してこのような手術を受けていただきました。これは全国でも最も多い実績になります。

下のグラフのように気管や大動脈への浸潤が残っていて切除できなかった場合(赤線)は、現状の治療法では2年以上の生存は見込めないものの、気管や大血管を合併切除することで根治切除できた場合(青線)では約3割の患者さんが長期生存しておられます。

気管(黄色矢印)と大動脈(赤色矢印)に浸潤があったが化学放射線療法後に切除できた症例

気管や大動脈などに浸潤した食道癌に対する合併切除症例の推移

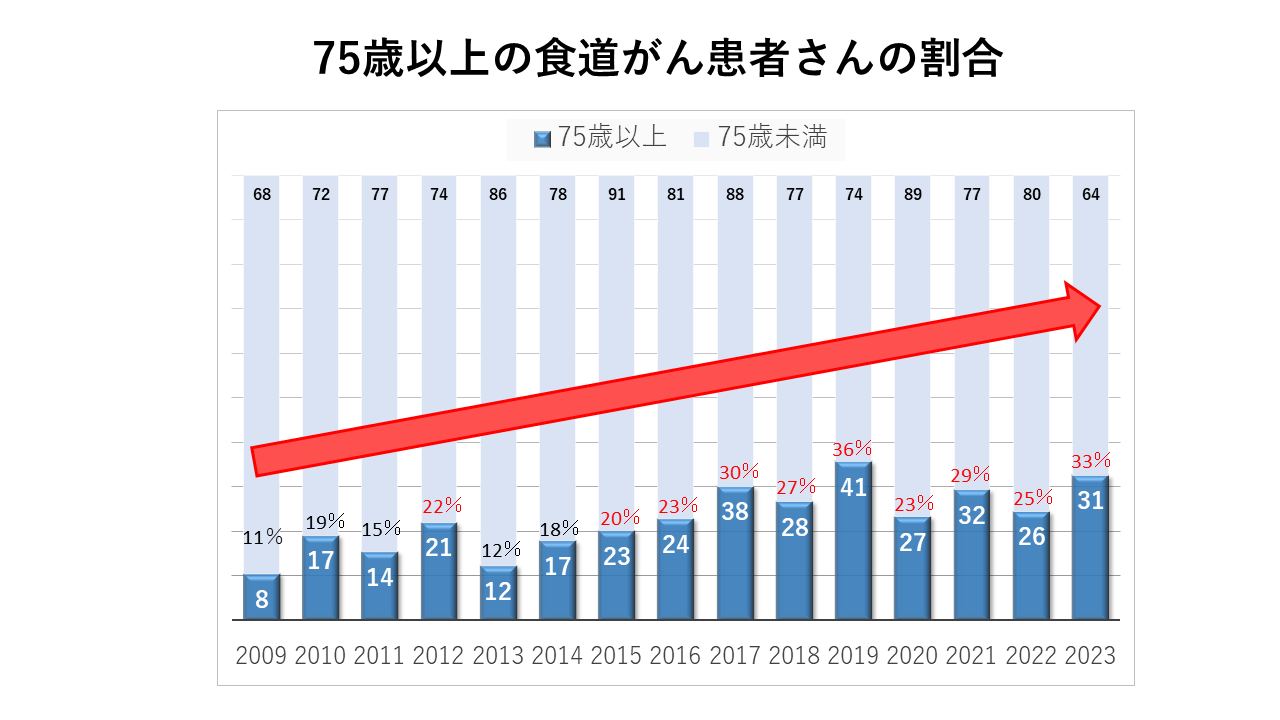

5)高齢者に対する治療

食道がんは高齢者に多い病気であり、実際に大阪大学で手術を受けられる75歳以上の患者さんの割合も図のように年々増加しています。

一般的に高齢の食道がん患者さんは身体機能や臓器機能の低下を認めたり、食道がん以外の病気(併存症)をお持ちだったりする方が多いため、体の負担の大きな治療を受けられるかどうか慎重な判断を要します。一方で高齢化社会においてお元気に過ごしておられる高齢者の方が増加していることも事実であり、個々の患者さんの状態を正確に把握して個別に適切な治療を提案させていただくことが重要だと考えています。大阪大学では年齢や併存症をもとにした判断だけではなく、老年高血圧内科と連携して総合的に身体機能や認知機能を評価把握することにより、個々の患者さんに適切な治療を提案することを心がけています。

また、治療前に機能低下を認める患者さんには体幹を鍛えるトレーニングや呼吸機能を鍛えるトレーニングを提供し、機能を高めた上で根治的な治療を受けていただくことを重視しています。

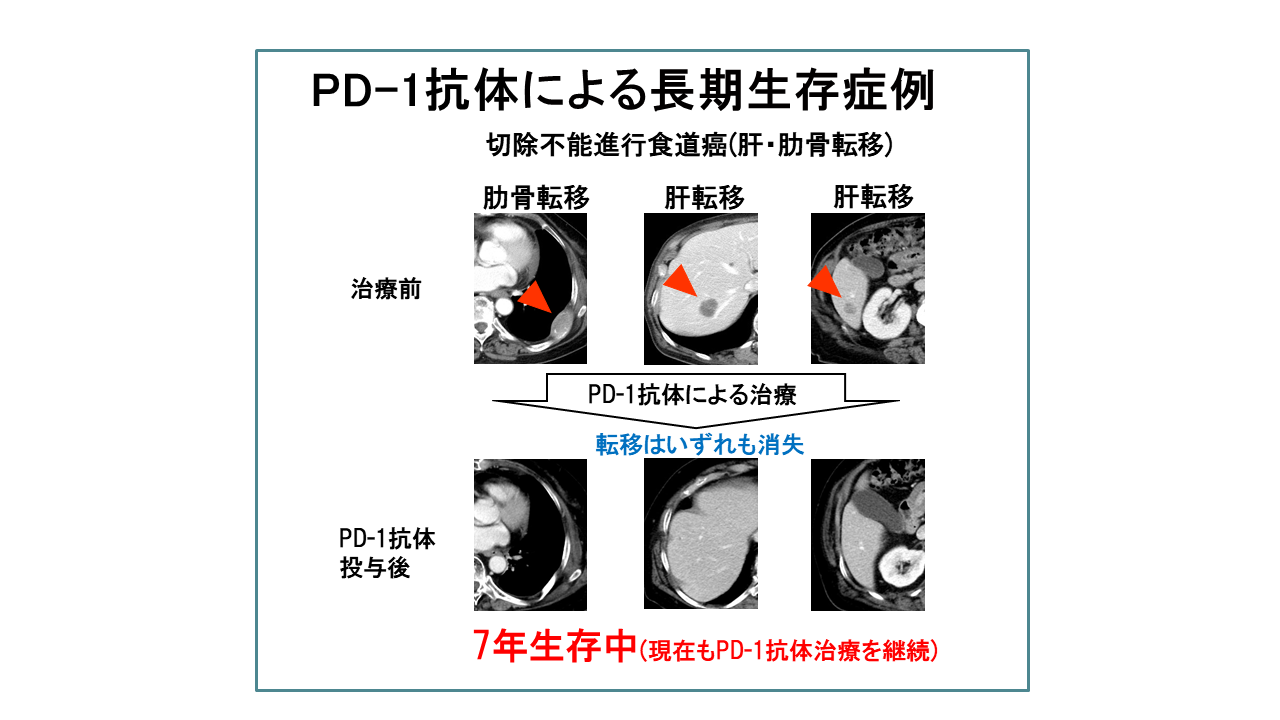

6)食道がんに対する免疫治療

近年、患者さん自身がお持ちの「がんに対する免疫力」を高めることのできる免疫治療(免疫チェックポイント阻害剤)が開発され、これまでのがん治療が大きく変わりつつあります。大阪大学でも以前よりがん免疫治療に注目し自主研究を実施してきたほか、PD-1抗体やCTLA-4抗体などの多くの免疫治療の治験にも積極的に参加し、開発に携わってきました。その結果、PD-1抗体が新たな食道がんの治療法として2020年に保険承認され、これまでは治癒が困難だった進行食道がんの患者さんのなかにPD-1抗体によって長期に生存される方がでてくるようになりました。

また、2021年11月にはPD-1抗体(オプジーボ®)が術後再発を予防することを目的とした術後補助療法としても保険承認されました。その後、切除不能・再発食道がんに対する治療法としてPD-1抗体(キートルーダ®もしくはオプジーボ®)+化学療法、PD-1抗体(オプジーボ®)+CTLA-4抗体(ヤーボイ®)の併用療法も保険で認められるようになり、今後ますます食道がん治療において免疫治療が中心的位置を担うことになるのは間違いありません。食道がんと診断した時には遠隔転移があるために根治的な手術を受けていただくことが難しいと思われた患者さんであっても、こういった治療により遠隔転移が縮小し、根治的な手術を受けていただくケースが増えています。われわれはこれまでの豊富な経験を活かして、手術、抗がん剤、放射線治療に免疫療法を組み合わせたより効果の高い食道がん治療を提供させていただきます。

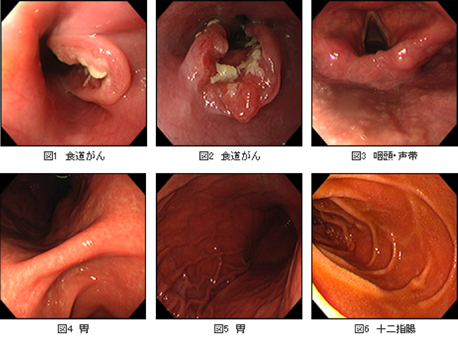

食道がんの確定診断には、内視鏡による生検組織採取と病理学的診断が必要です。また、がん病変の局在(位置、方向)、深達度診断(がん病変の深さの診断)、色素内視鏡による精査も、治療方針決定に重要な役割を果たしています。

1)内視鏡検査(通常観察)

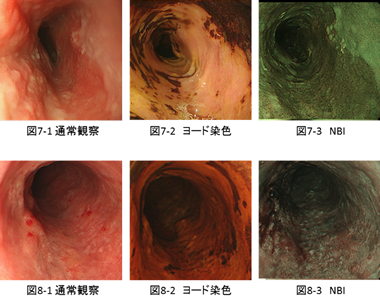

食道がんは食道の内側(粘膜)から発生する病気ですので、内視鏡検査による観察で診断することが可能です。内視鏡検査によって、病変の位置病変の深さを診断します。食道粘膜の微小な変化に注目し、病変を発見し、生検(腫瘍の細胞を採取すること)を行って病理学的に診断(顕微鏡の検査)に至ります(図1-2)。同時に、胃・十二指腸まで観察し、胃がん等他の病変が合併していないかどうかを確認しています(図3-6)。

2) 色素内視鏡検査、狭帯域光観察(Narrow Band Imaging; NBI)

食道がんの診断に主に使用されている色素にはヨードがあります。

正常の食道粘膜は、ヨードにより茶褐色に染色されますが、がん病変部は染色されません(図7~9)。この性質を利用し、がん病変の拡がり・壁内転移(図9-1/ -2:図9-1の食道内腔に突出した腫瘍は通常観察で確認することができますが、この患者さんには図9-2のように、さらに口側にヨード染色によって染まらない平坦な病変を認めたため両方の病変を同時に切除できるよう手術を計画しました)などを確認するために食道全長にわたって観察します。ヨード染色による大きな副作用はありませんが、胸部の不快感を自覚することがあります。このような症状を軽減するため、検査終了時には胃内に溜まったヨード液を吸引し、チオ硫酸ナトリウム液(中和液)を散布することがあります。

NBIは血液中のヘモグロビンに吸収されやすい狭帯域化された2つの波長(青色光:390-445nm/緑色光:530-550nm)の光で照らして観察するため、粘膜表層の毛細血管と粘膜微細模様が強調して表示されます。がんは自らを大きくするために血管を増やしてより多くの栄養分を取り込もうとする特性があるため、毛細血管が増え粘膜表面が込み入った模様に変化します。 図7-3や8-3では、腫瘍部分の粘膜が強調され色調がブラウンに変化(Brownish area)しています。図7-2や7-3を見ていただくと、ヨード染色で染まらない部分と一致していることがわかります。

これらの検査を用いることによって初めて存在が確認されるような表在がん(粘膜下層までにとどまるがん)もあり、より正確な病期診断を得ることが可能となります。

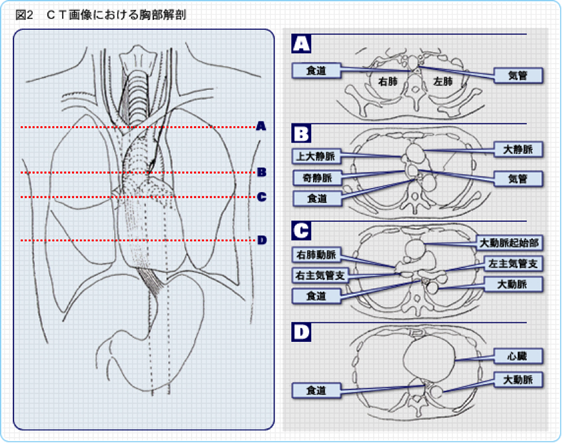

食道がんの進行度診断のひとつとしてCTがあります。CTはX線を用いて体の断面像を撮影する検査です(図1および図2)。CT検査を治療前に行うことにより、主腫瘍の深達度、周辺臓器(大動脈、気管など)への浸潤の有無、リンパ節転移の有無、他臓器(肺、肝が多い)転移の有無などの診断を行います。これらの結果を元に治療法を決めていきます。そして、化学療法、放射線療法を行った場合は、治療後にもCT検査を行い、治療効果についての評価を行います。撮影は、病変をよりはっきりさせるために造影剤を腕より静脈注射しながら行います。特に、苦痛を伴う検査ではありません。

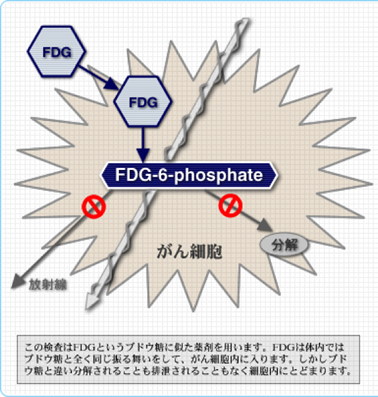

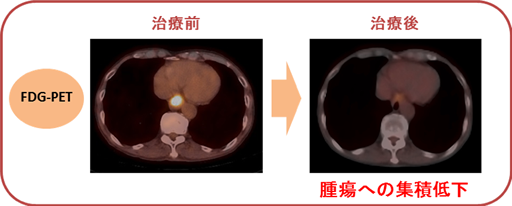

PET-CTとは 18F-FDG放射性同位元素(RI)を用いた画像検査で、ガリウムシンチグラフィー、骨シンチグラフィー等と同じRI検査と呼ばれる検査のひとつです。高信号の対消滅放射線を出す核種を用いるため、従来のシンチグラフィーと比較して解像度の高い鮮明な画像が得られるという特色を持っています。CTなどのレントゲン検査が体外からX線をあてて写真を撮るのに対し、この検査では放射線を出す性質を持った薬剤を投与し、体内から出てくる放射線を写真に撮るという点が違います。悪性腫瘍は正常組織と比較して増殖が早く、そのためのエネルギーとしてより多くのブドウ糖を消費します。このため、よりたくさんの18F-FDGが悪性腫瘍に取り込まれ、PETで描出されるのです。PET-CTは通常のCT画像では診断が難しいような病変の診断に役にたつ場合がありますし、1回の検査で全身を評価できるため、他の臓器に悪性病変の合併がないかどうかということも含めて診断することが可能です。また、抗がん剤治療や放射線治療の前後でPET-CTを評価することにより、治療効果を判定する際にも有用な検査です。

MRIとは磁気共鳴画像撮影法のことで、正式には「Magnetic(磁気) Resonance (共鳴)Imaging(画像)」といいます。大きなトンネル型の装置に強力な磁場を発生させて、体の中の水素原子や細胞の移動を画像としてとらえる検査です。食道がんの検査としては、肝臓へ転移した食道がんの診断や、食道がんの周囲臓器への浸潤の有無を診断する際に有用です。MRI画像を参考にして気管や大動脈等の周囲臓器が温存可能かどうか、診断しています。

日本食道学会が作成している食道がん診療ガイドラインにより食道がんの進行度別に推奨される治療が定められており、大阪大学医学部附属病院では、ガイドラインに示されたすべての治療を受けていただくことが可能です。

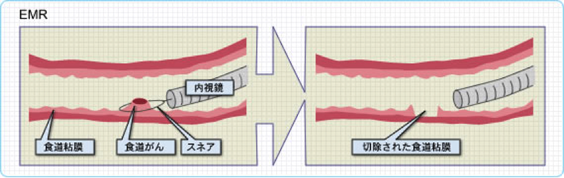

内視鏡的粘膜切除術

がんは必ず食道の壁の内側にある粘膜上皮から発生しますが、がん細胞が粘膜内にとどまっているようなごく早期の食道がんではリンパ節転移がほとんどみられません。そのためきわめて早期のがんの多くは手術をしなくても内視鏡的粘膜切除術(endoscopic mucosal resection; EMR)によって根治が可能です。粘膜内のがんを内視鏡で確認しながらがんとその周囲の正常食道粘膜にループ状のワイヤー(スネア)をひっかけて電気で焼き切るのが本治療法ですが、全身麻酔をかけることもなく1時間程度で終わり、翌日から食事を摂ることが可能です。入院期間もおよそ1週間と短期間です。食道を大きく切除することなくほとんど元の状態で残るため、退院後も食事量が減少することがなく治療前と比べてQOL(生活の質)が低下することはありません。手術に比べると侵襲も小さく安全な治療法ですが、主な合併症として出血、穿孔(食道に穴があく)、狭窄(食道が狭くなる)があり、発生頻度はそれぞれ約2%です。また粘膜切除術では食道に潰瘍をつくることになるため、食事を摂るときに痛みがでることがありますが、 1~2週間で改善します。切除した病変は顕微鏡で詳細に検査します。万が一、がんが予測していたよりも食道壁の深くに浸潤していた場合には、食道の外のリンパ節にがんが転移している可能性があるため、手術や放射線治療などの追加の治療が必要になることもあります。当院では、消化器内科が中心となりこういった治療を実施しています。

内視鏡的粘膜下層剥離術

内視鏡的粘膜下層剥離術(endoscopic submucosal dissection; ESD)は、内視鏡下に病変周囲の粘膜下層に局注液を注入し、病変を十分に挙上させ、専用の高周波ナイフで挙上された病変周囲の粘膜および粘膜筋板を切開し、露出した病変下の粘膜下層を剥離して切除する治療法です。EMRと異なり、ナイフを用いて病変を切除するため、EMRでは切除困難な大型病変や瘢痕を伴う病変に対しても治療が可能です。ESDはEMRに比べ、大きな病変を切除することができますが、そのため手技が煩雑で時間がかかります。ESDの合併症はEMRに準じますが、切除範囲が大きいため、EMRに比べ術後狭窄を来す可能性が高いことが特徴です。

胸部食道がん手術(開胸手術、胸腔鏡下手術、ロボット支援下手術、縦郭鏡下手術)

従来、胸部食道がんの手術では右胸の皮膚を肋骨に沿って大きく切り、筋肉を切離し、肋骨も一部切除していましたが、近年の手術機器や技術の進歩により、より患者さんの体への負担の小さい胸腔鏡下手術やロボット支援下手術が食道がんに対しても実施できるようになってきました。これらの手術は、5mmから12mm程度の小さな創(きず)から、胸腔鏡や腹腔鏡、手術器具を挿入し、モニターに映し出される胸やお腹の中の映像を確認しながら行います。開胸/開腹手術と比較して創が小さいため、整容性に優れるとともに術後の痛みが少なく、手術からの回復も早いと言われています。当科でも積極的に導入しており、2015年には24%だった胸腔鏡下/ロボット支援下手術率が、2020年には95%と大きく増加し、2021年以降、100%の患者さんに胸腔鏡下手術あるいはロボット支援下手術を受けていただいております。胸腔鏡やロボットを使用する手術では、肉眼では確認しづらい微細な構造も拡大して観察することができ、カメラの位置を調整することで従来の開胸手術では観察しにくい場所を詳細に観察することができます。また、手術に参加している全員が同じ画像を確認しながら手術を行うことも利点です。これらの手術は開胸手術と比べて低侵襲で、傷が小さいので術後の疼痛も軽く、早期離床が期待できます。また、呼吸機能などの理由で胸の手術操作を安全に実施できない患者さんには、頸部と腹部から頭尾側方向に手術操作を実施する(胸の操作を行わない)縦郭鏡下手術も実施しています。

実際の胸腔鏡下手術の様子

化学療法

食道がんは胃がんや大腸がんなど他の消化器がんに比べ、抗がん剤に対する感受性は高いといわれています。しかし、切除可能な進行食道がんに対する化学放射線併用療法によって顕微鏡レベルでがん細胞が完全に消失する率が20-40%であるのに比べて、化学療法単独で食道癌の根治が期待できるものではありません。したがって、現時点では、化学療法は外科手術や放射線療法に加えて補助的治療として実施するか、あるいは外科治療の適応とならないようなさらに進行した患者さんに対する治療という位置付けで行われることがほとんどです。

1)術前補助化学療法(ネオアジュバント化学療法)

手術前に抗がん剤治療を行うことでがんを縮小させ、その後の手術療法と組み合わせることで治療効果を高める治療方法です。

当科では、5-FU、シスプラチン(CDDP)、ドセタキセル(DTX)の3剤を併用したDCF療法を行っています(下図参照)。奏効率(CTなどの画像診断でがんが30%以上縮小する率)が約60-70%と非常に効果の高い治療法であり、ほとんどの進行がん症例に対して行っています。また、ご高齢の患者さんや持病をお持ちの患者さんでDCF療法による体の負担が大きいと考えられる場合には、ドセタキセルを除いた5-FU、シスプラチン(CDDP)によるFP療法をお勧めすることもあります。

| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | |

| DTX | ○ | ||||

| CDDP | ○ | ||||

| 5-FU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○ 抗がん剤投与

2)術後補助化学療法(アジュバント化学療法)

手術で治癒切除はできたものの、リンパ節転移が複数認められた等のある程度進んだ食道がんでは、術後再発の可能性が無視できないことから再発予防を目的に術後補助化学療法を行うことをお勧めする場合があります。また、進行食道癌に対する術後補助療法の選択肢として、2021年よりオプジーボという薬剤が新たに保険承認されました。オプジーボは通常の抗がん剤と違い、患者さん自身のがんに対する免疫力を賦活する(促進させる)免疫療法と呼ばれる種類の薬剤です。当科では術前化学放射線療法後の患者さん(がんが化学放射線療法で消えてしまった場合は除く)や、術前化学療法後に手術を受けられた患者さんで切除標本の病理組織学的検査の結果から、リンパ節転移が多くあったことが判明した方には、オプジーボを含めた術後補助療法を提案し、必要に応じて術後外来通院にて受けていただいています。

3)高度進行食道がんに対する導入化学療法

気管や大動脈、肺等の他臓器にがんが浸潤している場合や、広範囲にリンパ節転移がみられる場合等、高度進行がん症例で、手術を行うと非治癒切除(がんを取り残す手術)となってしまう可能性のある症例に対して、まず化学療法を行うことでがんを縮小させ、治癒切除(がんを取り残さない手術)が可能と判断された段階で手術を行うという治療を実施しています。上記1)と同様に原則DCF療法を行っており、後述の放射線療法と組み合わせることもあります。

放射線療法

一般的に食道がんは放射線感受性が高いと言われており、放射線治療が良く効く種類のがんです。このため、手術や化学療法に加えて放射線治療を組み合わせた治療をお勧めする場合があります。食道がんに対する放射線治療には、がんが治ることを期待する根治的放射線治療と、主にがんによる症状を緩和することを目的とする姑息的放射線治療があります。

1)根治的治療

リンパ節転移がないと診断される早期がんのうち、内視鏡的粘膜切除では切除できないと判断される場合、手術によって治癒する可能性がある病変のうち高齢であることや呼吸器系循環器系の持病(併存症)などの理由で手術を乗り切る体力がないと思われる場合、手術が推奨されるものの患者さんが手術を希望されない場合を対象に根治的放射線治療を実施します。治療は体外からの放射線照射を週5日、5~6週間連続して行います。一回の治療時間は1~2分程度の短時間で終わります。近年、放射線療法と化学療法(抗がん剤治療)を同時に行うほうが放射線療法単独の治療よりも効果が高いことが明らかとなり、がんの根治を目指す場合には放射線療法と化学療法を同時に併用して行うようにしています。

2)他臓器浸潤(T4)食道がんに対する放射線化学療法

食道の周囲組織(大動脈、気管、気管支など)まで浸潤している食道がんのことをT4食道がんといいます。T4食道がんでは手術による治癒切除は不可能であり、まずは腫瘍を縮小させるための治療を行います。この治療では、腫瘍をより縮小させ、腫瘍の他臓器浸潤を解除することが期待できる化学療法と放射線療法を同時併用する放射線化学療法をお勧めすることが多いです。放射線化学療法を行った後の検査にて腫瘍が縮小し他臓器浸潤が解除されていることが確認できれば、手術療法による治癒切除を追加できる可能性があります。腫瘍が大きく残った場合には、引き続き放射線化学療法や化学療法を行います。放射線化学療法や化学療法を組み合わせた治療の後も腫瘍が残存している場合や、一旦治癒が得られた後に腫瘍が再燃した場合には、残った病変を切除することがあり、根治的放射線量である50Gy以上の治療を受けた後の遺残や再発再燃に対する手術をサルベージ手術といいます。しかし、サルベージ手術は手術の合併症などの危険性が比較的高くなります。

3)姑息的治療

がんによる自覚症状、例えば、リンパ節再発による呼吸困難、骨転移による疼痛、脳転移による神経圧迫症状などを緩和して患者さんのQOL(生活の質)を改善することを目的とします。治療期間は患者さんの全身状態や症状緩和の程度によりますが、一般的には根治的治療の場合よりも短期間になります。化学療法を併用しない場合は外来通院での治療も可能です。

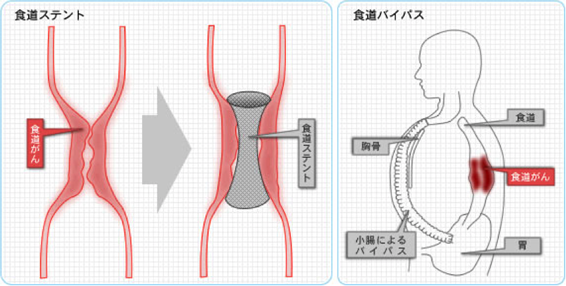

ステント治療

がんそのものを治す治療ではなく、がんによる食道狭窄のため食事が摂れないときにメタリック製の筒を内視鏡を用いて食道の狭窄部に留置して、食道を広げることで食事ができるようにすることを目的として行う対症療法です。がんによって食道の壁に穴があいて、食事が外に漏れて肺炎などの炎症を起こしたときにその穴をふさぐ目的で行う場合もあります。内視鏡を使って行う治療のため患者さんの身体の負担が小さく、短期的なQOLの向上が期待できますが、食道に異物(ステント)を入れることによる長期的な影響は未だよくわかっていません。

バイパス手術

がんそのものを治す治療ではなく、がんのある食道はそのまま残し、食事が通るための別ルートを作る手術です。対象となる患者さんはステント治療の場合と同様で、がんによる食道狭窄のために食事が通らない場合やがんによって食道の壁に穴があいて食事が外にもれてしまう場合などです。一般的には胃を食道の代わりとして皮膚の下または胸骨の下を通して頚部まで挙上して頚部食道とつなぎます。

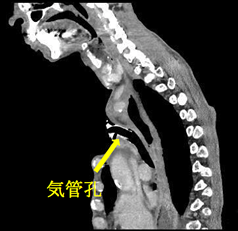

T4食道がんに対する集学的治療

手術単独による治癒切除が望めないような高度進行食道がん (T4食道がんや多数のリンパ節転移を認める食道がん)に対しては、手術、化学療法、放射線療法を組み合わせた集学的治療を行います。導入放射線化学療法に関しては前述のとおりです。合併切除を伴う手術についても当科では積極的に取り組んでいます。中でも、気管への浸潤を認める症例では、気管を合併切除し、呼吸のための気管の穴(気管孔)を胸部の皮膚に作り直すことがあります。

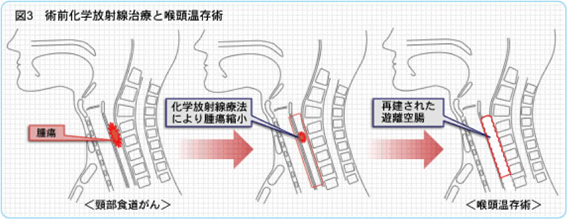

頸部食道がんに対する積極的喉頭温存術~声を残して、がんを治す~

頸部食道がん(図1)は、これまでは食道と共に喉頭を切除する手術(喉頭合併切除)が通常行われてきました(図2)。喉頭とは、外から見たときのいわゆる喉仏のことで、同部は呼吸をするための気管の入り口であり、かつ、声を作り出す声帯のあるところです(図 1)。つまり、この喉頭を切除するということは、一生声を失うことを意味します。たとえ、喉頭を失っても、食道発声や最近では様々な発声の補助器具が開発されており、コミュニケーションの手段を失うわけではありませんが、QOL(quality of life):生活の質の点では大きなハンディキャップであることには違いありません。がん治療における手術の最大の役割はがんを残さずに切除することですが、我々はもう一歩進んで、声(喉頭)を残し、かつがんも治すことに取り組んでいます。

1. どうして声を残せないの・・?

大きくは以下2つの理由があります。

(1)根治性(がん病巣の完全切除)の問題

がんは見た目の広がりを越えて細胞レベルで広がっています。そのため、正常部分を少し含めてがんを完全に切除するように心がけます。この正常部分が安全域です。頸部食道がんではがんは食道の入り口に非常に近い部分にあるため、この安全域を確保して切除するとなると食道をその入り口と共に切除しなければなりません。しかし、食道の入り口は気管の入り口(喉頭)と一体化してのど(咽頭)につながっているため、図1の如く喉頭を切除せざるを得ないのです。

(2)術後合併症の問題

上の項でも述べましたように、のどの奥には呼吸をするための気管の入り口(喉頭)と水分や食物を食べるための食道の入り口の2つがあり、多くの神経や筋肉の複雑で高度な調整のもとにむせることもなく呼吸し、食事を摂ることができています。しかし、手術では広範囲にこれらの神経や筋肉を剥離したり、引っ張ったりするため、術後の癒着や瘢痕化(硬くなり引きつれる)から、微妙な調整に狂いが生じ、単に喉頭を残すだけでは誤って気管に水分や食物が入り(これを誤嚥といいます)、食事摂取が思うようにできないばかりか、重篤な肺炎を発症してしまいます。この危険を回避するため、喉頭が切除され、食事の通り道と空気の通り道が別々に分けられる処置がされてきました(図2)。

2.“声を残して、がんを治す”ための我々の工夫

(1)根治性(がん病巣完全切除)の問題の克服

術前に化学放射線療法を施行し、図3のようにがん病巣の縮小を図ります。こうすれば、切除ラインは同じでもがんが小さくなった分、安全域は広くなったことになります。さらに、がんを小さくして切除することで、根治性は高くなると期待されます。

当科の成績:2010年から2014年には、化学放射線療法または化学療法後に手術を行った24例中11例に声を残す手術(喉頭温存術)(図3)が可能でした。

(2)術後QOL(quality of life):生活の質の問題の克服

声を残す手術(喉頭温存術)ができた頸部食道がん患者の嚥下機能(物を飲み込むときののどの動き)をビデオ透視などを用いて詳細に解析し、その問題点を明らかにした上で、現在、術式に様々な工夫を行っています。

成績:以前は喉頭温存術を施行しても術後に一時的に気管切開が必要となる症例は6割に達し、実際かなりの嚥下訓練を行った後、約1ヶ月後経たなければ食事摂取は困難でした。最近の症例では術式の改善を行い、簡単な練習を行うことで、嚥下時に注意は必要ですが術後10日前後で食事摂取が可能となっています。我々はこれからも頸部食道がんにおける根治性(がん病巣完全切除)とQOL(quality of life:生活の質)の維持という互いに相反する問題に積極的に取り組み、患者さんが安心して手術を受け、そして早期に社会復帰ができるよう、努力し続けるつもりです。

当科で現在行っている臨床試験について

遠隔転移を伴う切除不能食道がんに対するコンバージョン手術

食道癌と診断された時点で肺転移や肝転移、遠隔リンパ節転移を伴っているような進行食道癌患者さんに対しては全身治療である薬物療法が標準的な治療ですが、近年、化学療法や免疫療法等、食道癌に対する薬物治療の選択肢が大幅に増えてきており、治療によって遠隔転移を消失させることができる可能性が増えてきました。そのような場合に根治を目指した手術を受けていただくことで食道癌を克服できる可能性があり、大阪大学消化器外科のグループでは臨床試験として積極的に取り組んでいます。遠隔転移を薬物療法等で治療した後に受けていただく手術を「コンバージョン手術(Conversion Surgery)」と呼んでおり、この場合には食道癌とその周囲のリンパ節に加えて、遠隔転移を含めて切除することがあります。

化学療法+免疫療法投与中のシンバイオティクス

これまで我々大阪大学消化器外科のグループは、食道がんに対する術前化学療法中のシンバイオティクス投与(プロバイオティクス(腸内細菌叢のバランスを改善することにより宿主に有益な作用をもたらす生きた微生物)とプレバイオティクス(消化管で分解・吸収されずに腸内の有用菌の栄養源となる物質)の併用)が、下痢や発熱性好中球減少症の軽減に有用であることを報告してきました。近年食道がんに対して多く実施されるようになってきた化学療法+免疫療法の治療中においてもシンバイオティクス内服により腸内環境を整えることで食道がんに対する治療効果が増えたり、治療の副作用が減る可能性があり、化学療法+免疫療法を受けていただく患者さんを対象にシンバイオティクスを投与する臨床試験を実施しています。

T4食道がんに対するDCF-RT

周囲臓器への浸潤を伴う進行食道癌に対しては化学放射線療法による治療が推奨されており、治療により周囲臓器への浸潤が縮小した場合にその後の手術によって食道がんを克服できる確率が増えるとされています。化学放射線療法において使用する化学療法のメニューは上述のFP療法が採用されることがこれまで多かったのですが、我々のグループではより強力な化学療法であるDCF療法を放射線治療に併用する試みを臨床試験として実施しています。これにより安全性を損なうことなく、治療効果を強め、根治的な手術を受けていただくことのできる患者さんが増えるのではないかと期待しています。

食道がんに対する免疫療法(Nivolumab、Ipilimumab+Nivolumab)におけるバイオマーカー探索

免疫療法は食道がんに対する新たな治療として注目されていますが、残念ながら全ての患者さんに効果があるわけではなく、また化学療法に比較して副作用の頻度は低いとされていますが免疫機能に関連した副作用が一定数の患者さんにおいて起こることが知られています。しかしながら、どのような患者さんにおいて治療効果が期待できるのか、注意を要する副作用が出現しやすいのかといったことは未だはっきりわかっていません。そこで我々免疫療法を受けていただく患者さんを対象に血液検査やその他の検査結果から治療効果や副作用出現の予測因子となるバイオマーカーを探す臨床研究を実施しています。

高齢者に対する周術期補助療法

食道がんはもともと高齢の方に多い疾患ですが、社会の高齢化を受け上述のように高齢の方に手術を受けていただくことがますます増えています。昔に比べると最近は高齢でもお元気にされている方が増えていますが、やはり年齢に伴って持病を持たれている方、身体機能、臓器機能が低下している方を一定数認めています。また、進行食道がんの標準治療である術前化学療法は75歳以下の方を対象とした臨床試験によって有効であると結論づけられているため、76歳以上の患者さんに対しては本当に有効かどうかはっきりしていません。そこで我々のグループでは、76歳以上の患者さんを対象に術前化学療法としてDCF療法ではなくFP療法を実施し、必要に応じて術後免疫療法(オプジーボ®)を実施するという治療を臨床試験として実施しています。

胃切除後食道がんに対する残胃温存研究

胃がんに対する手術後、長期的に生存される患者さんが増えていることもあり、胃切除を受けられた後に食道がんと診断を受け、食道がんに対する手術治療を受けられる患者さんが徐々に増えています。このような患者さんには残っている胃を切除してしまう手術が多く実施されていますが、食道がん根治のためには胃の周りのリンパ節を切除する必要はあるものの、胃自体を切除する必要はないと考えられます。一方で胃を残すことにより、胃で作られるホルモンや消化酵素の分泌機能や食事の摂取量が維持される等のメリットがあるのではないかと考えています。そこで我々のグループでは、胃切除後の食道がん患者さんに対して胃を温存する手術を臨床試験として実施しています。

腹腔鏡下胃管作成の有効性を検証するランダム化比較試験

食道がんに対して食道亜全摘術を実施する際には、腹部のリンパ節を切除する必要がありますし、胃袋を胃管(胃のくだ)へ作り変えて再建に使用するため、お腹の手術も併せて実施する必要があります。従来、このお腹の手術を用手補助下(上腹部に術者の手を挿入するための6-8cm程度の創ができる)に実施されることが多いのですが、大阪大学にてこれを腹腔鏡下手術(小さい創の手術、上腹部に創はなし)にて実施したところ、手術時間は長くなるのですが、術後の肺炎を減少させる可能性があることがわかりました。そこで我々のグループでは、用手補助下手術に比較した腹腔鏡下手術の有効性を評価するための臨床試験を実施しています。

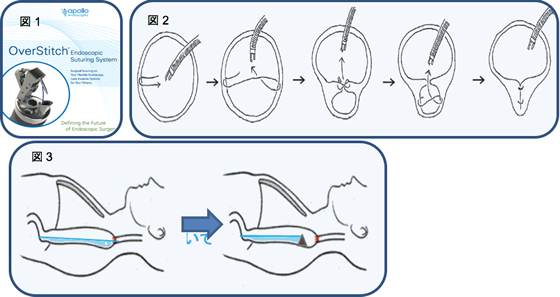

食道がん術後に発症した逆流性食道炎に対する内視鏡用縫合器(OVERSTITCH™(apollo社))を用いた新規治療法

近年、食道がんに対する手術の質・周術期管理の進歩、また補助療法の導入・改良により、長期予後の得られる患者が増加してきています。一方で、術後多くの患者がなんらかの機能障害を起こしており、なかでも胃十二指腸内容物の逆流は、低栄養や体重減少だけでなく呼吸器症状(誤嚥性肺炎)をも合併し、予後にさえも影響する因子の1つと言われています。文献的には食道がん胃管再建後患者の約80%に逆流に関する症状あると報告されており、当科行ったアンケート調査においても171症例中136症例(79.5%)で逆流症状を認め、さらに同症例の胸部CTを確認すると、64症例(37.4%)に肺炎像を認めました。

そこで内視鏡用小型縫合器(Apollo社 OVERSTITCH™)(図1)を使用し、内視鏡的に胃管の粘膜筋層を縫縮し胃管逆流防止弁(土手)を作成することで(図2)、胃十二指腸内容物の逆流を防止する方法を立案しました(図3)。この方法は、内服治療では難治性の胃十二指腸液逆流症、逆流性食道炎の患者様の、QOLの改善や誤嚥性肺炎の予防に有用であると考えられます。

過去に当科で取り組んだ臨床試験について

食道がんに対する術前化学療法施行時における経腸栄養剤投与による副作用抑制効果に関するランダム化比較試験

進行食道がんに対しては手術の前に化学療法を行うことが標準的な治療とされていますが、化学療法中には好中球などの血球成分の減少や下痢といった副作用が多く発生することが報告されており、この克服が課題となっています。一方で、担がん患者に対する経腸栄養剤を活用した栄養管理は免疫賦活などの観点から重要であると以前より広く報告されています。しかしながら、経腸栄養剤が化学療法の副作用にもらたす影響についてはよくわかっていませんでした。そこで、私たちは化学療法中の栄養介入が副作用の軽減にもたらす効果について検討するため、術前化学療法中の患者さんに経腸栄養剤による栄養補給、持続静脈点滴による栄養補給のいずれかを受けていただく臨床試験を実施しました。その結果、免疫賦活に効果があるとされるω3系脂肪酸や下痢の予防に効果があるとされる大豆由来のタンパク質が多く含まれる経腸栄養ラコール®NFを内服した患者さんでは、好中球をはじめとする血球成分の減少等の副作用が大きく減少するということがわかりました。経腸栄養剤を内服した患者さんと持続静脈点滴を受けた患者さんに、化学療法の治療効果や化学療法終了時の栄養状態の点で差はありませんでした。

Nutrition. 2017 Jan;33:204-210.

切除可能な進行食道がんに対する術前化学療法としてのFAPとDCF療法のランダム化比較試験

切除可能な進行食道がんに対しては手術単独の治療や術後に抗がん剤治療を行うよりも、術前に抗がん剤治療(術前補助化学療法)を行う方がより効果的であることが過去の研究で明らかになっています。この化学療法には従来5-FU、ドキソルビシン、シスプラチンの3剤を併用投与するFAP療法が主に行われていました。しかし、FAP療法では十分な治療効果が得られない場合もあり、より高い治療効果が期待できる術前化学療法の開発が必要とされていました。当科では他臓器浸潤を認める進行食道がんを対象として、食道がんや他がんに対して治療効果が報告されてきている、ドセタキセル、シスプラチン、5-FUの3剤併用投与の新規治療(DCF療法)の臨床試験を行い、FAP療法で腫瘍の縮小効果がみられる割合が45%程度であるのに対して、DCF療法では58.8%であることを報告しました。引き続き、術前補助化学療法としての、DCF療法の有用性、安全性について研究することとし、切除可能な進行食道がんの患者さん160名を術前にFAP療法もしくはDCF療法を受けるグループに無作為に振り分け、各治療を行った患者さんが再発せずに生存した期間を比較することといたしました。本試験は2010年より開始され、現在試験登録が終了し、2年生存率がFAP療法で45.7%、DCF療法で66.3%とDCF療法の治療成績が良かったため、現在当科ではDCF療法を化学療法の標準的治療としています。

Ann Oncol. 2017 Jan 1;28(1):116-120.

Ann Gastroenterol Surg. 2020 Nov 28;5(1):75-82.

進行・再発食道がんに対する抗PD-1抗体による抗腫瘍免疫療法(第Ⅱ相試験)

がん細胞を攻撃する細胞障害性T細胞(CTL)の働きを抑えている因子にはPD-1と呼ばれる細胞表面に存在するタンパク質があります。これに対する抗体は抑制されているCTLの働きを回復・増強し、がん細胞に対する攻撃力を高め、がんを小さくすると考えられます。固形がん患者さんを対象に実施された国内・海外の第Ⅰ相試験で非小細胞肺がん、悪性黒色腫、腎細胞がんにおいてがんの消失、縮小を認めた報告がされています。今回、進行・再発食道がんに対する抗PD-1抗体療法の第Ⅱ相試験を実施し、有害事象の頻度や重症度に大きな問題はなく、一定の効果が得られることが示されました。この結果を受け、抗PD-1抗体の食道がんに対する治療効果を検証する第Ⅲ相試験が実施され、現在保険診療において食道がんの患者さんに抗PD-1抗体の治療を受けていただくことができるようになっています。

Lancet Oncol. 2017 May;18(5):631-639.

大動脈または気管浸潤を認める胸部食道がんに対する導入療法のランダム化比較試験

大動脈や気管などの隣接する臓器への浸潤をきたした進行胸部食道がん(深達度T4)に対しての標準的な治療は決定しておらず、一般的には放射線治療と抗がん剤投与とを併用した根治的化学放射線療法が行われてきました。一方で、化学放射線療法または化学療法を導入治療として行い切除可能と判断した時点で切除する、切除可能とならなければ導入に使用しなかったいずれかの治療をさらに行った後に切除するといった方法も有効であることが近年分かってきました。我々は他臓器浸潤を伴う食道がん患者さんを対象に、ドセタキセル、シスプラチン、5-FUを併用した化学療法(DCF療法)または、5-FU、シスプラチン(FP療法)の投与と放射線療法を併用する化学放射線療法のいずれかを先行して行い、切除可能と判断した時点で切除する方針とした時、どちらの導入治療から開始した方がより有効性、安全性が高いかを比較することとしました。その結果、化学放射線療法にて治療を開始した患者さんの方が局所領域における治療効果が高く、また術後再発を抑えており術後2年の生存率が高いという結果でした。したがって、現在このような患者さんには基本的には化学放射線療法から治療を開始させていただいています。引き続き術後5年まで患者さんのデータを収集し解析を行うことを計画しています。

Ann Surg. 2021 Dec 1;274(6):e465-e472.

Br J Cancer. 2023 Jul;129(1):54-60.

切除可能進行食道がんに対する術前Docetaxel+CDDP+5FU併用化学療法2 vs. 3サイクルのランダム化II相試験

現在、進行食道がんに対して術前に化学療法を行うことが標準治療となっていますが、化学療法の効果に関わらず(1または)2サイクルの投与の後、手術を行っています。しかし、海外では術前に3サイクル以上の化学療法を行うことも多くあり、実際に何サイクル行う治療が最適かわかっていません。そこで、患者さんに協力いただき、術前DCF療法を2サイクル行う場合と3サイクル行う場合の安全性や治療成績の比較を行うための臨床試験を大阪大学附属病院およびその関連施設にて実施しました。その結果、術前DCF療法のサイクル数によって術後の生存期間や再発に差はみられませんでした。副作用リスクや経済的な負担の観点からも現在は原則2サイクルのDCF療法を術前に受けていただくことを標準としています。

Esophagus. 2021 Oct;18(4):825-834.

Br J Cancer. 2022 Jun;126(11):1555-1562.

JCOG1109試験「臨床病期IB/II/III 食道がん(T4 を除く)に対する術前CF 療法/術前DCF 療法/術前CF-RT 療法の第III 相比較試験」

これまでに行われた臨床試験(JCOG9907)の結果、深達度T4を除くステージⅡ、Ⅲの食道がんに対しては、化学療法(シスプラチン,5-FUによるCF療法)を実施した後に手術にて食道がんとその周囲のリンパ節を切除することが標準治療として実施されるようになりました。しかしながらこの治療を行った場合にも5年生存率は55%(特に深達度T3 では47%)と十分な成績ということはできません。このため、より進行した症例に対してはこれまで行ってきたCF療法では不十分でありより強力な術前治療を行う必要があると考えられます。そこで、微小転移の抑制効果をさらに上昇させるため、3種類の薬剤を使用した化学療法(DCF療法)と局所の腫瘍制御効果を高めるためのCF療法と放射線を組み合わせたCF-RT療法、および従来のCF療法の3アームの治療成績を比較する大規模な臨床試験がオールジャパンで実施されているところであり、当科もこの試験に参加協力しています。 この試験は、食道がんに対する術前治療として、従来のCF療法に対して、新たな治療であるDCF療法およびCF療法に放射線照射を加えたCF-RT療法の有効性を検証するための試験として実施され、当科の患者さんにもご協力いただきました。その結果、術前DCF療法の治療成績が最も良好だったため、現在術前DCF療法が強く推奨される治療として食道癌診療ガイドラインに掲載されています。ただしDCF療法は副作用が比較的強いメニューのため、高齢者や依存症のある患者さまについてはこれまで通りCF療法の選択肢も考慮いたしております。

JCOG1409試験「臨床病期I/II/III食道がん(T4を除く)に対する胸腔鏡下手術と開胸手術のランダム化比較第III相試験」

食道がんに対する手術の方法としては開胸手術が一般的ですが、最近では胸腔鏡下手術が急速に普及してきました。開胸手術では、肋骨の間に開胸器という肋骨を拡げる機械を入れ、医師の手が入るほどの広さを確保します。このため、術後も痛みが続くことや、呼吸機能が低下するなど、体に負担がかかることがあると言われています。一方で胸腔鏡下手術は胸部に数か所小さな穴(ポート)をあけ、棒状のカメラや鉗子(かんし)等の器具を挿入し、医師は小型カメラの映像をモニターで確認しながら手術を行います。利点としては、胸部の創(きず)が小さい、手術後の痛みが軽い、手術に伴う出血量が少ない、手術後の肺炎が少ない、肺活量の低下が少ないことなどが報告されています。また、カメラで拡大してみることができるため、より精密なリンパ節郭清等の手術操作が可能になると考えられています。 しかしながら、胸腔鏡下手術はポートを通して手術を行うことにより、視野や操作が限定されることや、医師が直接臓器に触れることができないため、開胸手術よりも手術操作が難しく、手術時間が開胸手術よりも長くかかります。手術後の合併症も開胸手術より多かったとの報告もあります。 このように、胸腔鏡下手術は最近になって行われるようになってきたこともあり、開胸手術と比べて長期的ながんの根治率が劣らないかどうか、明らかではありません。そこで、この二つの治療法を比較し、開胸手術に比べて胸腔鏡下手術の長期的な治療効果が変わらず、かつ安全に実施できるのかどうかを確認するための臨床試験がオールジャパンの体制で実施され、当科の患者さんにもご協力いただきました。現在本研究の参加は締め切られており、今後結果の解析が実施される予定です。

食道がん術前化学療法時の有害事象対策に関する検討~予防的抗生剤vs経腸栄養剤+シンバイオティクス~

食道がんに対する術前DCF療法(5-フルオロウラシル+シスプラチン+ドセタキセル)は、前述のように高い治療効果が期待できる反面、骨髄抑制(白血球減少、好中球減少など)、消化器毒性(下痢、口内炎など)、発熱性好中球減少症などの副作用(有害事象)が高率に発生します。重篤な有害事象は化学療法の減量や中止による治療効果の低下や、免疫能・栄養状態の悪化につながる可能性があり、有害事象対策は非常に重要です。化学療法中の発熱性好中球減少症の発症予防に予防的抗生剤投与が有用であるという報告があり、近年、予防的抗生剤投与が行われるようになってきていますが、術前化学療法中の予防的抗生剤投与に関する検討はありません。一方で、大阪府立成人病センターの報告では、食道がんに対する術前FAP療法(5-フルオロウラシル+シスプラチン+アドリアマイシン)中に経腸栄養剤を投与することにより、白血球減少、好中球減少が減少するとされています。また、少数例での検討ですが、食道がんに対する術前DCF療法中のシンバイオティクス投与(プロバイオティクス(腸内細菌叢のバランスを改善することにより宿主に有益な作用をもたらす生きた微生物)とプレバイオティクス(消化管で分解・吸収されずに腸内の有用菌の栄養源となる物質)の併用)が、下痢や発熱性好中球減少症の軽減に有用であることも報告されています。 そこで我々は食道がんに対する術前DCF療法中に予防的抗生剤を内服してもらう方と経腸栄養剤およびシンバイオティクスを内服してもらう方の有害事象を比較して、どちらがより有害事象の軽減に有用であるかを明らかにすることを目的とした研究を実施しました。その結果、経腸栄養およびシンバイオティクスを内服された患者さんで有害事象が明らかに減少することが示されました。

Clin Nutr. 2022 May;41(5):1112-1121.