肝臓とは

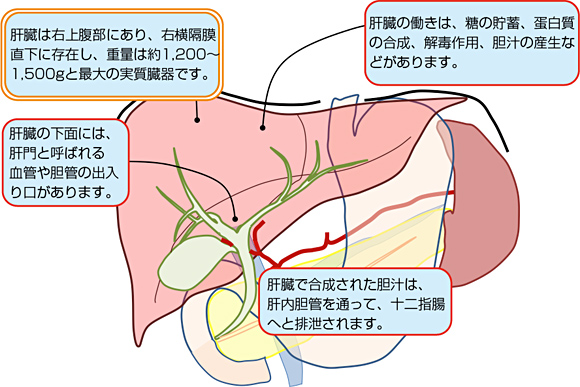

肝臓はお腹の右上に位置し、成人で約1.3kgの重量を持つ、人間の体内で脳に次いで二番目に大きな臓器です。肝臓の下面には、肝門とよばれる血管や胆管の出入り口があり、消化管から吸収した栄養を含んだ血液を肝臓に送る門脈、酸素を供給する肝動脈、肝臓から分泌された胆汁を十二指腸へと送りだす胆管が存在します。

また、肝臓は、体内における巨大な化学工場と例えられるほど多彩な機能を有しています。その代表的な働きは、糖の貯蓄、蛋白質の合成、脂質代謝、解毒作用、胆汁の産生などがあり、それ以外にも,血液貯蔵機能や免疫機能があるといわれています。

図1:肝臓とは

肝臓がんとは

肝臓がんとは、肝臓にできる悪性腫瘍(がん)の総称で、「原発性(肝臓自身から発生する)の肝臓がん」と「転移性(他のがんが肝臓に転移してできた)の肝臓がん」の二つに分類されます。 原発性の肝臓がんには、肝細胞から発生する「肝細胞がん」と、胆管から発生する「胆管細胞がん」の二種類があり、その95%以上が肝細胞がんです。

肝細胞がんの特徴

肝細胞がんは、他の悪性腫瘍と異なる二つの特徴を有しています。その一つは、ほとんどの症例がB型肝炎ないしはC型肝炎ウイルスによる慢性肝障害、特に肝硬変を合併しているということです。すなわち肝細胞がんの原因の90%以上は肝炎ウイルスの感染の結果によるということが言えます。したがって肝細胞がんの治療方針の決定においては、肝細胞がんの進行度のみならず、基本にある慢性肝障害の程度を十分に考慮する必要があります。もう一つの特徴は、高頻度に残肝再発(治療して残った肝臓に再びがんが発生すること)がおこることです。つまり、肝臓切除等の手術を施行したあとも残った肝臓に対する治療が重要となってきます。

肝臓がんの症状

一般に肝臓は「沈黙の臓器」といわれているように、かなり具合が悪くなってもほとんど症状が出ない臓器です。 これは、かなり病気が進んだ状態まで元気でいられるという利点がある反面、 病気が進行するまで自分の症状について全く気がつかないという怖さがあります。 黄疸(おうだん)や腹水というのは末期の症状で、このような症状がでてからでは完全に手遅れです。 したがって、治療をすることが可能な肝臓がんには、自覚できるような症状はないものと考えた方が無難です。

肝細胞がんの広がり(進行度・ステージ)

腫瘍の「大きさ」、「数」、「血管への浸潤(周囲の血管への進み具合)」が肝細胞がんの広がり(進行度=がんの段階) を決定する三大要素とされています。これらの程度により、ステージIからIVに分けられます。 もちろん、小さくて、数の少ない方が早期のがんになりますが、小さな1個の腫瘍でも血管への進み具合によっては非常に進行したがんとして扱われます。 逆に比較的大きい腫瘍であっても、1個で血管内へ進んでいないものは、比較的早期に近いがん(ステージII)と判定されることになります。

この他の要素として、リンパ節や他の臓器への転移の有無も、進行度の判定に用いられます。 これらの転移がある症例は、極めて進行したがんとして扱われます。

肝細胞がんが疑われる全症例において腹部超音波検査、CT検査、MRI検査、必要におうじて血管造影検査などの画像検査を施行します。これらの検査により、腫瘍の個数と局在場所(どの程度のがんが肝臓のどの場所にいくつあるか)について治療前に明確にします。同時に血液検査などをおこない、肝臓の機能、B型、C型の肝炎ウイルスについて十分検索します。

肝細胞がんの治療法

肝細胞がんの治療法には大きく分けて、以下の6つの方法があります。

1.手術療法(肝切除術)

2.局所療法(エタノール注入、マイクロウェーブ凝固療法、ラジオ波熱凝固療法)

3.肝動脈(化学)塞栓療法

4.分子標的治療薬

5.インターフェロン併用肝動注化学療法

6.肝移植

その6つの治療法のなかで、大阪大学 消化器外科では主に、肝切除術、肝移植、インターフェロン併用肝動注化学療法を行っています。 2.ラジオ波などの針を用いた局所療法は、消化器内科・放射線科が、 3.の肝動脈(化学)塞栓療法:TAE/TACE(カテーテルを用いた治療)については、放射線科が担当しています。

そして、われわれ消化器外科と消化器内科、放射線科の3診療科において、定期的に合同会議を開催し、 肝細胞がんの治療方針について検討を行っています。

治療方針が決定したら、患者、家族に治療方針の具体的な内容と効果、予想される副作用と合併症、 その治療方針以外の治療の選択肢について担当医より説明があります。 そのうえで医師と患者の十分な話し合いのなかで最終的な治療方針を決定します。実際の治療については、前項に示した1~6の治療法が選択されます。

決して、外科は外科、内科は内科といったようなかたよった考え方では治療方針は決定していません。

肝切除術(手術的にがんを周囲の肝組織を含めて切り取る方法)

肝切除は、腫瘍数が2ないし3個以下が適応ですが、肝機能が良いことが絶対条件です。 周囲の肝組織を含めて病巣を摘出するので、最も確実な治療法といえます。 また、非常に大きながんや、肝臓の外側にとび出した形のがんの場合も、手術の適応となります。 後述するTAE/TACEやインターフェロン併用動注化学療法における補助療法として手術が選択される場合もあります。 当科における肝切除術の成績については後述します。

局所療法(ラジオ波熱凝固療法など)

通常、エコーを用いてがんを穿刺するので、エコーでがんが見えないと治療ができません。他の治療法に比し、肝機能が不良な症例でも治療が可能です。 エタノール注入療法(PEI)、マイクロ波凝固療法(MCT)ラジオ波熱凝固療法(RFA)などがあります。当院では消化器内科・放射線科にて施行します。

肝動脈(化学)塞栓療法(肝臓の動脈に抗がん剤を入れて栓をする方法)

肝動脈(化学)塞栓療法(TAE/TACE)は、肝臓の血管(動脈)に薬剤(抗がん剤など)を注入する治療法です。 一般的に、手術や経皮的治療の適応とはならない、腫瘍の数が多い場合に適応となります。当院では放射線科にて施行します。

分子標的治療薬

分子標的治療薬とは、がん細胞の増殖や病気の進行にかかわる遺伝子やたんぱく質などの分子の働きを抑えることにより、がんの進行を抑えるお薬です。肝細胞がんでは、前述の肝切除、局所療法、肝動脈塞栓術といった治療が適応とならない方に対して、ネクサバールという分子標的治療薬が2009年5月より保険適応となりました。

肝移植

肝細胞がんのステージは低くても、肝機能が不良な症例では、生命的予後が肝機能に左右されるため、 積極的な治療法の選択については慎重な配慮が必要ですが、ミラノ基準(3cm以下の肝細胞がんの個数が3個まで、 もしくは1個であれば5cm以下)に合致する症例は、肝移植の良い適応であるとも考えられています。詳しくは肝移植のページをご覧下さい。

肝細胞がん切除例の治療成績

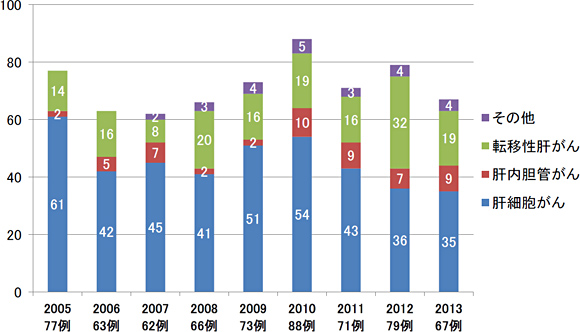

当科においては肝切除を含めて外科治療については年間約80~90件の症例数を施行しております(図2)。

図2:当科における肝切除症例数の推移(肝細胞がん:青グラフ)

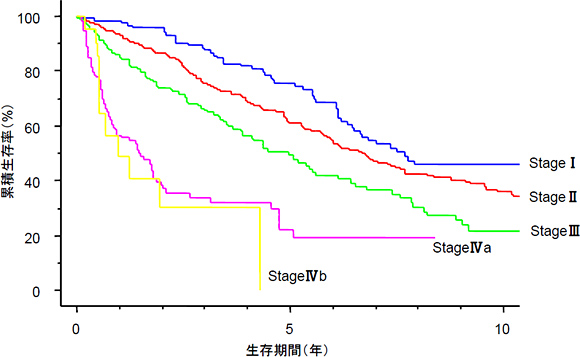

ステージ別に根治手術後の5年生存率をみると、以下のようになっています(図3)。

図3:教室での肝細胞がん切除例の全生存率

インターフェロン併用動注化学療法

(肝臓の動脈に抗がん剤を入れてインターフェロンを皮下に注射する方法)

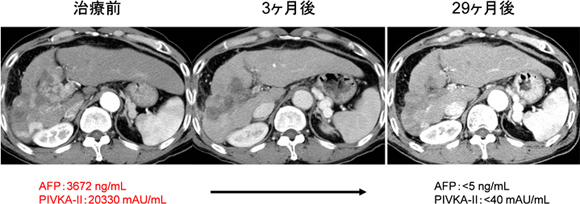

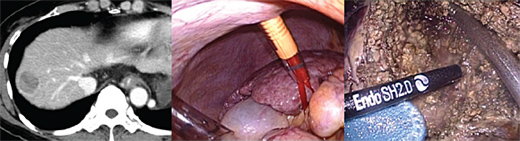

インターフェロン併用動注化学療法は、肝臓の血管(動脈)に薬剤を注入しながら皮下にインターフェロンという生理活性物質を注射する治療法で、肝臓の血管の一つである門脈のなかにがんが入り込んでしまっている場合や、肝臓全体にがんが存在する場合など、いままでの方法では全く治療が困難である症例が対象となります。実際には、まず肝臓を栄養する動脈にチューブを入れます。このチューブから5-FU(ファイブエフユーと読みます)という薬剤を2週間投与・2週間休薬を1クールとして持続的に注入します。 同時にインターフェロンを、週3回、4週間を1クールとして皮下投与します。 当科では1997年以来この治療法を施行し良好な成績を得ており、論文、学術会議などにおいて報告しております(図4)。

図4:肝細胞がん(Vp4, IM3)61歳男性 治療奏功例

インターフェロン併用肝動注化学療法の治療成績

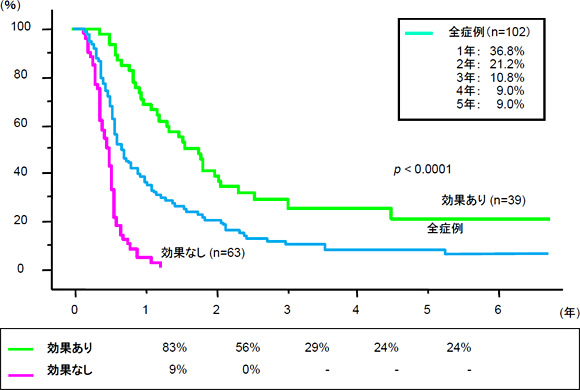

インターフェロン併用肝動注化学療法の奏効率は約50%です。つまり、いままでの治療方法では対処できない患者の、2人に1人にがんが小さくなる、 あるいは消失するという効果が認められます。そして効果のあった症例の1年生存率は80%と非常に良好な結果がでています(図5)。

図5:インターフェロン併用肝動注化学療法の治療成績(非切除例)

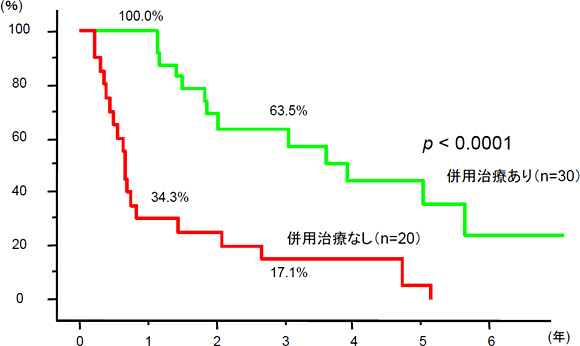

しかし依然として2人に1人には効果がなく、大阪大学ではこれらの症例にたいして、さらに新しい治療方法の開発を大学の研究部門と連携しておこなっています。また、このインターフェロン併用肝動注化学療法と手術を組み合わせることによって、門脈内まで腫瘍が浸潤した肝細胞がんの生存率を飛躍的に改善するという結果が得られています(図6)。

図6:インターフェロン併用肝動注化学療法の治療成績(切除例)

腹腔鏡補助下肝切除術

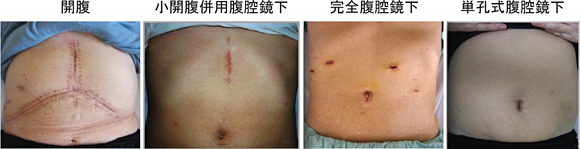

肝胆膵領域での鏡視下手術は、その技術的困難さから、腹腔鏡下胆嚢摘出術を除き一般化していませんでした。大阪大学では、早くから肝胆膵領域の鏡視下手術に着手しております。さらに、平成20年4月より腹腔鏡補助下肝切除術において先進医療の認可を受けました。(受理番号:(先052)第3号、受理年月日:平成20年3月14日、受理内容:先進医療(技術名:腹腔鏡下肝部分切除術)) 平成22年4月より腹腔鏡(補助)下肝切除術が保険収載され、大阪大学では現在までに100例を超える症例に対して切除を行っております。

腹腔鏡補助下切除の例

肝細胞がん(図7、8)

図5:腹腔鏡下肝切除の1例

図8:開腹手術と腹腔鏡下肝臓切除の創部の比較

肝移植(肝移植の項も参考にしてください)

肝細胞がん症例に対する生体肝移植の適応については、多くの検討がなされてきましたが、生体移植肝提供者のリスクとレシピエント予後予測困難性から、コンセンサスの得られた基準はありません。また、欧米と異なり、我が国の肝細胞がんの基礎疾患はウイルス性肝硬変で、HBV、HCVの再発がレシピエントの予後を大きく左右する事も見逃せない事実です。その一方で、仮に腫瘍のステージは低くとも、きわめて肝機能が不良な症例は、生命的予後が肝機能に左右されるため、積極的な治療法の選択については慎重な配慮が必要ではありますが、ミラノ基準(3cm以下の肝細胞がんの個数が3個まで、もしくは1個であれば5cm以下)に合致する症例は、肝移植の良い適応であるとも考えられます。また、進行肝細胞がんであっても、ご本人・ご家族への十分なインフォームド・コンセントを条件とし、その再発予防対策、再発予測対策を施行し得れば、生体肝移植は肝細胞がんの治療成績の向上のために寄与する可能性が十分にあるとも考えられています。そこで、当科ではこれらの事実と現在までの肝細胞がんの治療成績を念頭に置き、肝細胞がん症例に対する適応基準を、肝機能不良で肝移植以外の有効な治療法がない症例や、肝移植以外の方法においては制御不可能な肝細胞がん症例とし、腫瘍の個数や大きさだけではその適応除外とはせず、肺転移、骨転移、リンパ節転移などの肝外病変がないことを条件とし、現在までに、消化器内科より紹介された肝細胞がんの患者さん42人に移植手術を施行してきました。肝細胞がんに対する生体部分肝移植は、提供者の安全性の問題、費用の問題、など種々の問題点は包括しているものの、一定の条件の下に施行すれば、肝細胞がん治療の重要な選択肢の一つとなりうる可能性があると考えています。

臨床研究、臨床試験

当科では、肝がんや肝切除手術に関する多数の臨床研究、臨床試験を行うとともに、その結果についても学会や論文等で積極的に発表しております。現在行っている臨床試験についてはこちらをご覧ください。