|

|

||

|

|

|

| HOME > 研究の方向性と将来展望 |

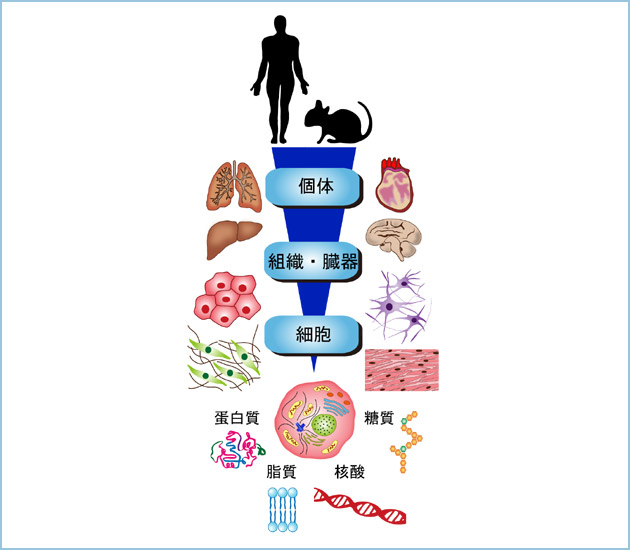

今後の研究の方向性と将来展望生化学(Biochemistry)は生物を化学的な視点で理解しようとする学問の体系です。生体内の蛋白質、糖質、脂質を単離し、それらの物質変換とエネルギー代謝の概要が1950年代中頃までに明らかになりました。1953年にノーベル医学生理学賞がH.A. Krebs博士とF.A. Lipman博士の「トリカルボン酸サイクルの発見と代謝における高エネルギーリン酸結合の意義の発見」に対して与えられたのは、その一つの成果でしょう。興味深いことに、同年にJ.D. Watson博士とF.H. Click博士によりDNA二重らせんモデルが提唱され、その後分子生物学の技術的進歩と相まって、1970年代後半には核酸も自由に扱える時代が到来しました。生体を構成する主要な4種類の有機化合物(蛋白質、糖質、脂質、核酸)の構造と機能を理解することにより、生命を理解しようとする試みがなされ、生化学、生理学、細胞生物学、解剖学等と、主として研究手法により分類されていた学問領域の壁は極めて低くなり、生命科学という概念に集約されていきました。まさに、20世紀の最後の20年間に飛躍的に進歩した生命科学は、ヒト遺伝子地図の作製〈ゲノムプロジェクト〉に代表されるように、還元的アプローチが主流であり、細胞をその構成要素に分解して理解することでした。私達は、1980年代後半から1990年代前半にかけて生体組織から数々の低分子量G蛋白質とその活性制御蛋白質を精製し、その塩基配列を決定し、翻訳後修飾や機能を明らかにしてきました。さらに、1990年代後半から2000年代前半にかけては、Wnt関連蛋白質を同定し、その機能解析を行ってきました。それが細胞のシグナル伝達制御や増殖、運動、小胞輸送の分子機構の理解に貢献したことは事実です。 しかし、細胞をその構成要素から再構成する場合、全体は必ずしも部分の総和でなく、分子間の相互作用の結果、新たな性質を獲得します。さらに、個体を理解するためには、細胞と細胞の連携、臓器と臓器の連携を考えなくてはなりません(図1)。個々の分子を解析してその機能を明らかにしていく研究手法の重要性は変わりませんが、私達はこれまでに培ってきた精緻な研究手法を用いて新たな研究分野にチャレンジしていこうと考えています。生化学的な手法と考え方を忘れることなく、より広い視野で物事を考え、常に疾患との関連を念頭に置き、研究を展開します。More Biochemistry、More Biology、More Diseasesがキャッチフレーズです。少し具体的に述べましょう。  図1.個体を構成する要素とその連携

個体は組織・臓器から、組織・臓器は細胞から、また細胞は4種類の主要な有機化合物から構成されている。個々の構成要素は互いに連携し、相互作用することで新たな性質を獲得していく。

More Biochemistry

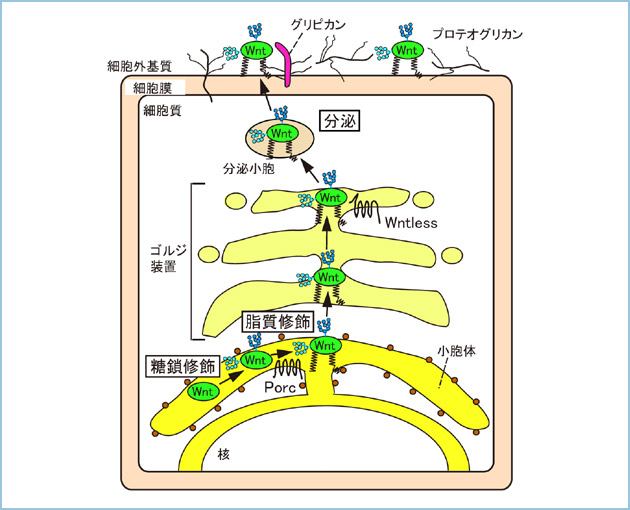

上述しましたように、生命現象に不可欠な蛋白質、遺伝子(核酸)、脂質、糖質等の構造と機能の関係、それらの代謝や調節機構が次々に解明されてきました。特に蛋白質に関する研究は、遺伝子工学の発展に伴い目的の蛋白質発現が可能となった結果、飛躍的に進展しました。20世紀までの生命科学の研究対象の主流は蛋白質から遺伝子へと変わってきましたが、2003年にヒトゲノム解析が終わり、再び蛋白質へと移りつつあります。ゲノムにコードされた遺伝子はmRNAに転写された後、リボソームにおいて翻訳され蛋白質が生合成されますが、多くの蛋白質はポリペプチドとして合成された後に、リン酸化や糖質、脂質等の翻訳後修飾と他の蛋白質と複合体形成することにより、生理機能が制御されます。この遺伝情報だけでは分からない蛋白質の生化学的性状を解析し、どのような分子機構で活性が制御されて生理機能を発揮しているのかを解明することがこれからの生命科学研究において重要な課題です。したがいまして、質量分析法の格段の進歩に伴って、生化学的解析の重要性は今後ますます増大するものと考えられます。 多細胞生物の初期発生や恒常性の維持は、細胞の増殖や分化、運動、接着、極性等の細胞応答が相互に連関することにより制御されています。これらの多種多様な細胞応答は、BMPやTGF、EGF、FGF、Wnt等の細胞外分泌型増殖分化因子により制御されています。ホルモンや増殖分化因子により制御される細胞機能を明らかにする研究の王道は、まずこれらの蛋白質やペプチドを精製することです。例えば、1977年に「脳のペプチドホルモン生産に関する発見」でノーベル医学生理学賞を受賞したR. Gilman博士とA.V. Schally博士は数十〜百万頭分の豚や羊の視床下部からTRF〈甲状腺刺激ホルモン分泌因子〉を精製しました。私達は、現在Wntシグナルを研究の中心に据えていますが、ヒトにおいて19種類存在するWntはショウジョウバエやアフリカツメガエル、マウスを用いた遺伝学的解析により、初期発生の体軸や体節、器官形成におけるその重要性が明らかにされてきました。しかし、Wnt研究における障壁の一つに生理活性を有する蛋白質としてWntを単離、精製することが困難であったことが挙げられます。それは、Wntが糖質や脂質による修飾を受けており、不溶性で失活し易く、細胞外マトリックスに結合する傾向が強いからです(図2)。そのために、Wntシグナルを活性化するには細胞にWntのcDNAを過剰発現させるか、Wnt蛋白質を含んだ培養上清を作用させるしかできませんでした。これらの実験手法では、Wnt本来の活性を見出すことはできません。2003年にWnt3aの精製法が報告され、私達もその方法を改良することにより、Wnt3aに加えてWnt5a、Wnt5bの精製に成功しています。Wntの多様な生理活性を考えれば、今後は上記以外のWnt蛋白質の精製法も確立し、それらの精製Wnt蛋白質を用いて、(1)糖鎖や脂質の翻訳後修飾を介するWntの細胞外分泌の制御、(2)受容体との特異的結合による複数存在するWntシグナル経路の選択的活性化、(3)細胞内における蛋白質間相互作用やリン酸化によるWntシグナルの活性化機構を明らかにすることがWntシグナルによる細胞応答の全貌を明らかにする上で必要と考えています。また、物質を重要視する生化学の伝統的な考え方を忘れないようにしたいと思っています。  図2.Wntの翻訳後修飾と細胞外分泌の制御

Wntは小胞体とゴルジ体において糖鎖修飾やPorcupine(Porc)による脂質修飾を受けると活性型となる。その後、Wntlessにより細胞外に分泌されたWntはプロテオグリカン等の細胞外基質の構成分子と結合し、細胞外輸送やシグナル伝達が制御される。

More Biology

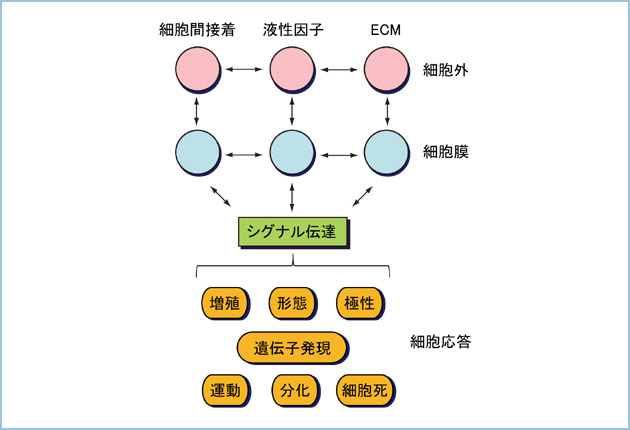

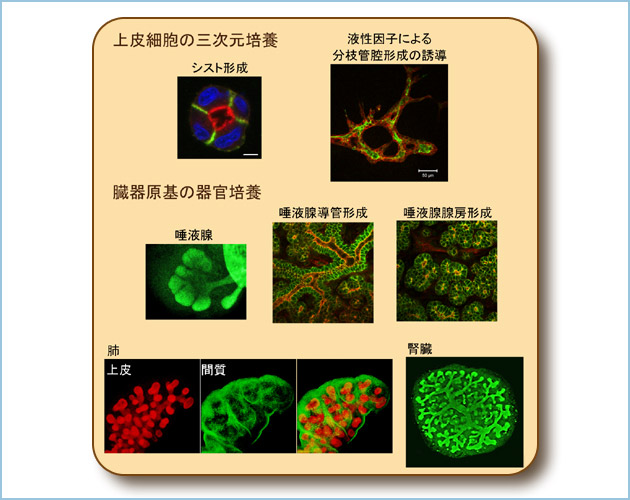

生物を構成し、多彩な生命現象を生み出している最小の単位は細胞です。そのためまず明らかにしなければならないのは個々の細胞がどのようにその機能を制御しているのかという問題です。細胞は細胞外から多彩な情報を受け取り、細胞内のシグナル伝達を活性化することで遺伝子発現や増殖、分化、運動、極性化等の細胞応答をします(図3)。私達はこれまで増殖分化因子を中心とした細胞外情報が細胞内シグナル伝達経路を活性化し、細胞応答を引き起こす仕組みを解析してきました。特に、これまで精製が難しいとされていたWnt等の増殖分化因子を精製し、細胞に作用させることでその生理的な活性やシグナル伝達機構を分子レベルで詳細に明らかにしてきました。 しかし、私達が今後、より生理的な細胞機能を明らかにしていく上で忘れてはならないのは多くの細胞が個体においては集団として組織や臓器を形づくり、固有の機能を発揮しているということです。細胞は集団として組織化することではじめて生理的な形態や極性、分化状態等を獲得することはよく知られています。そこで私達は現在、液性因子や接着といった細胞外シグナルが、組織化した細胞集団に対してどのような応答を引き起こすのかについて興味をもって研究を進めています。細胞が最も活発に組織化して細胞外シグナルに応答し、機能を発揮するのが個体発生過程です。そこで私達の研究室では複数の増殖分化因子についてノックアウトマウスを作製し、発生過程における生理的な役割を詳細に検討しています。また、組織や臓器特異的に遺伝子を欠損させるコンディショナルノックアウトマウスの技術も応用し、特定の細胞種、また組織における機能解析も積極的に行っています。 哺乳動物の個体発生は母体内で進行するためその過程を観察することが難しく、また非常に多種類の細胞が複雑かつ協調的に働いて制御されているため、生化学や細胞生物学的な分子レベルでの解析が困難であることはよく知られています。そこで私達は器官培養や三次元培養といった技術を用いた解析を行っています(図4)。具体的には、マウス胎児から肺や腎臓、唾液腺などの臓器原基を取り出してin vitroで器官培養し、特定の増殖分化因子を作用させることで組織・臓器の発生過程における作用を目に見える形で検討しています。またノックアウトマウスから取り出した臓器原基を器官培養し、発生過程を野生型と比較することで最終的な表現型に至るまでの過程を詳細に解析しています。さらに臓器から間質細胞を除いて上皮細胞集団のみを取り出し、細胞外基質ゲル内で特定の因子の存在下で三次元培養する方法でも組織発生過程を再現することができます。この技術を応用して個体全体では解析することが難しい特定の細胞集団に対する増殖分化因子の作用を検討しています。細胞染色や生化学的手法により特定の蛋白質や遺伝子の発現や局在、活性化状態の変化をこれらの培養技術と組み合わせて解析し、生理的な細胞の極性、運動や分化の制御メカニズムを分子レベルで明らかにすることを目指します。 このように、私達は個々の細胞レベルから組織や臓器、そして個体レベルに至るまで統合的に生命現象を理解するという姿勢を大切にしながら日々研究を進めています。ヒトをはじめとする多細胞生物がどのようにして自らの個体を形づくり、またそれを維持しているか、その制御メカニズムを生化学や細胞生物学的手法を駆使して分子レベルで明らかにすることが大きなテーマの一つです。  図3.多彩な細胞外刺激と細胞応答

細胞は細胞間接着、液性因子やECM(細胞外マトリックス)といった多彩な細胞外刺激を受け取り、細胞内シグナル伝達経路を活性化させることで遺伝子発現や増殖、分化、運動等の様々な細胞応答をする。

図4.三次元培養・器官培養を用いた細胞組織化の制御メカニズムの解析

上皮細胞の三次元培養を行い、内腔と頂底極性を有したシスト形成や、液性因子による分枝管腔形成の解析を行う。マウス胎児から発生過程の臓器原基を取り出し、器官培養することで詳細な器官形成過程とその制御メカニズムを分子レベルで明らかにする。

More Diseases

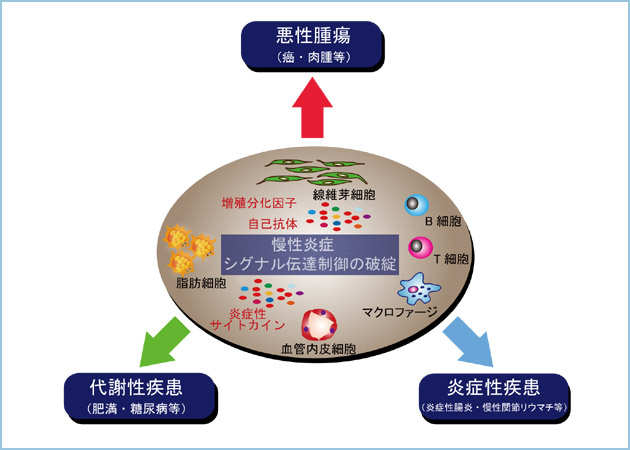

私達はこれまで、癌の発症や転移の仕組みを解明するための研究を行ってきました。1970〜90年代、『癌遺伝子』や『癌抑制遺伝子』と呼ばれる遺伝子が幾つも同定され、その結果、「ウイルス発癌」や「化学発癌」、「放射線発癌」等の概念は統一され、癌はゲノムにおけるダイナミックな変化に伴う疾患であり、その基本は優勢の機能獲得をした癌遺伝子産物と機能が劣勢喪失された癌抑制遺伝子産物を産生する突然変異が複合したものであると考えられるようになりました。このことは高頻度に変異を引き起すような要因に遭遇したり、もしくは癌関連遺伝子の変異を先天的に有している場合には、癌が発症する可能性が高くなることを意味します。また、癌遺伝子がコードする蛋白質には、増殖分化因子やその細胞内シグナル伝達因子が数多く含まれ、増殖分化因子のシグナル伝達機構の破綻が癌と密接に関連することも明らかになってきました。しかし、全ての癌が、このような遺伝子の変異の蓄積によってのみ発症するわけではありません。最近では、細胞を取り巻く環境要因が、癌の発症や進行に関与することが注目されています。とりわけ慢性的な『炎症』との関連が注目されています。 炎症とは生体が傷害を受けた時に起こす反応で、細菌等の外部からの侵入物に対する免疫応答がその典型です。この場合、T細胞やB細胞、マクロファージ等の免疫担当細胞が傷害部位に現れて、サイトカインを分泌することにより、免疫担当細胞の増員や互いの細胞死の抑制、さらにはサイトカイン分泌を促進させることで一層防御能を強めます。一方、サイトカインの局所的な増加を介したこのような現象が、細菌の侵入とは関係なく起きることがあります。例えば、肥満は脂肪細胞への脂質の蓄積ですが、脂肪組織内にマクロファージが浸潤することにより脂肪組織内に慢性的な炎症を引き起し、脂肪組織自体が異所的なサイトカイン産生の場となります。また、動脈硬化では血管内壁に付着したコレステロール等の脂肪性沈着物質にマクロファージが引き寄せられて、そのマクロファージから放出されるサイトカインによって局所的に白血球細胞群が増員し沈着した結果、血管壁の肥厚を生じます。すなわち、肥満にしろ動脈硬化にしろ、慢性的な炎症状態を異所的に生み出しているのです。このような現象は、生体防御という合目的な何らかの理由があるにせよ、結果として生体に悪影響を及ぼす可能性を高めます。つまり、炎症を局所的なサイトカインの流入ととらえた場合、そのサイトカインによって引き起される細胞応答が、おそらく周囲の細胞に影響を与えることで、癌の発症や進行のリスクを高めたり、様々な代謝疾患を引き起こす可能性があるのです(図5)。 私達は、このようなヒトにおける慢性炎症や癌の発症と細胞制御の破綻の関連を研究するために、主としてマウス個体を用いて解析を行っています。前述したように、私達は発生過程において重要な役割を果たすWntシグナル伝達経路に主観を置いてこれまで研究を行ってきました。しかし、成体においてWntシグナルの破綻が如何にして病態や疾患と関連するかについては不明な部分が多く存在します。私達はすでに幾つかのWnt関連因子の遺伝子改変マウスを用いて慢性炎症や代謝疾患を引き起すことで、Wntシグナルが関与する病態の発症機構を明らかにしようとしています(図6)。このように、癌の研究に加えて炎症性疾患や代謝疾患を視野に置いて、これらを分子生物学・生化学的手法、組織・細胞学的手法、遺伝子改変・病態モデルマウスを用いて統合的に解析し理解することを目指しています。私達は、生命の真理や疾患の病因を理解することに研究の軸足を置きますが、私達の研究成果を疾病の診断や治療に結びつけることを忘れずに、研究を行っていきたいと考えています。  図5.シグナル伝達制御の破綻や慢性炎症が関与する疾患・病態

細胞を取り巻く環境要因として慢性炎症やシグナル伝達制御の破綻は、周囲の細胞に種々の悪影響を及ぼすことで様々な代謝疾患を引き起す原因となる。

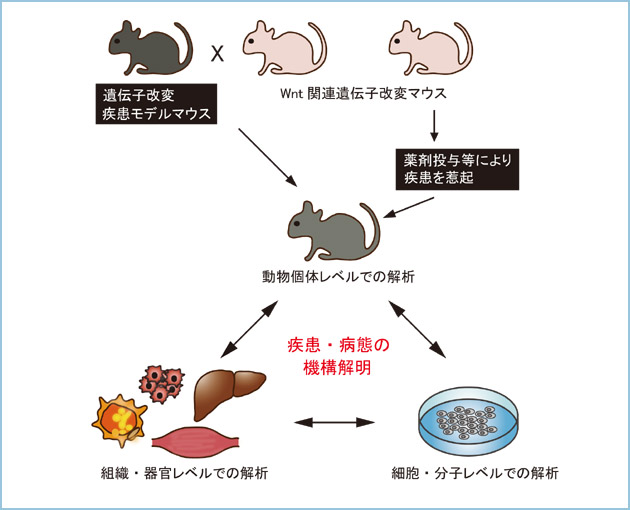

図6.遺伝子改変マウスを用いた実験方法の概略

Wnt関連因子の遺伝子改変マウスに慢性炎症や代謝疾患を引き起すことで、Wntシグナルが関与する病態の発症機構を個体レベル・組織レベル・分子レベルで統合的に解析し理解する。

このような私達の研究姿勢に共感していただける学生や研究者の方々は是非一度、研究室にお越しください。多くの方々の私達の研究への参加を心からお待ちしています。

|

|

| 大阪大学大学院医学系研究科 分子病態生化学 | ||||||||||

|

|