病態病理学

- 病理検体の裏にかくれた病態メカニズムの解明

- なぜ腫瘍の同じクローンのはずなのに多種多様な形態・機能を示すのか

- 病理検体をいかに新たな技術で観察するか

- 病理診断の客観化にむけた試み

医学部附属病院・病理診断科

多様な形態・機能を示す腫瘍をいかにして観察し、考え、制御するか

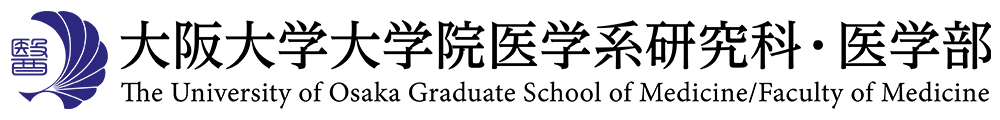

病理診断では、患部から採取した組織や細胞を観察し、どういった疾患であるかを明らかにします。その際、細胞1個1個を目にすることができます。腫瘍は単一のクローンであると考えられていますが、その形態や機能には多様性があります。丸い形や細長い形が混在することは日常茶飯事で、似たような形をした腫瘍細胞でもマーカーの発現を調べてみると、全く性格が異なることも多いです。例えば、抗がん剤に耐性をもつ細胞に発現するアルデヒド脱水素酵素を免疫染色で検討してみると、形態的には類似した腫瘍細胞でも、くっきり陽性と陰性にわかれます。またアミノ酸代謝酵素の発現をみると、同じ腫瘍でも浸潤先進部で発現がきわめて低下します(図1)。この原因は、mTORC1を介したシグナルを負に制御するDEPTORタンパク質の発現がアミノ酸代謝酵素によって制御されているためであることを私たちは明らかにしました。

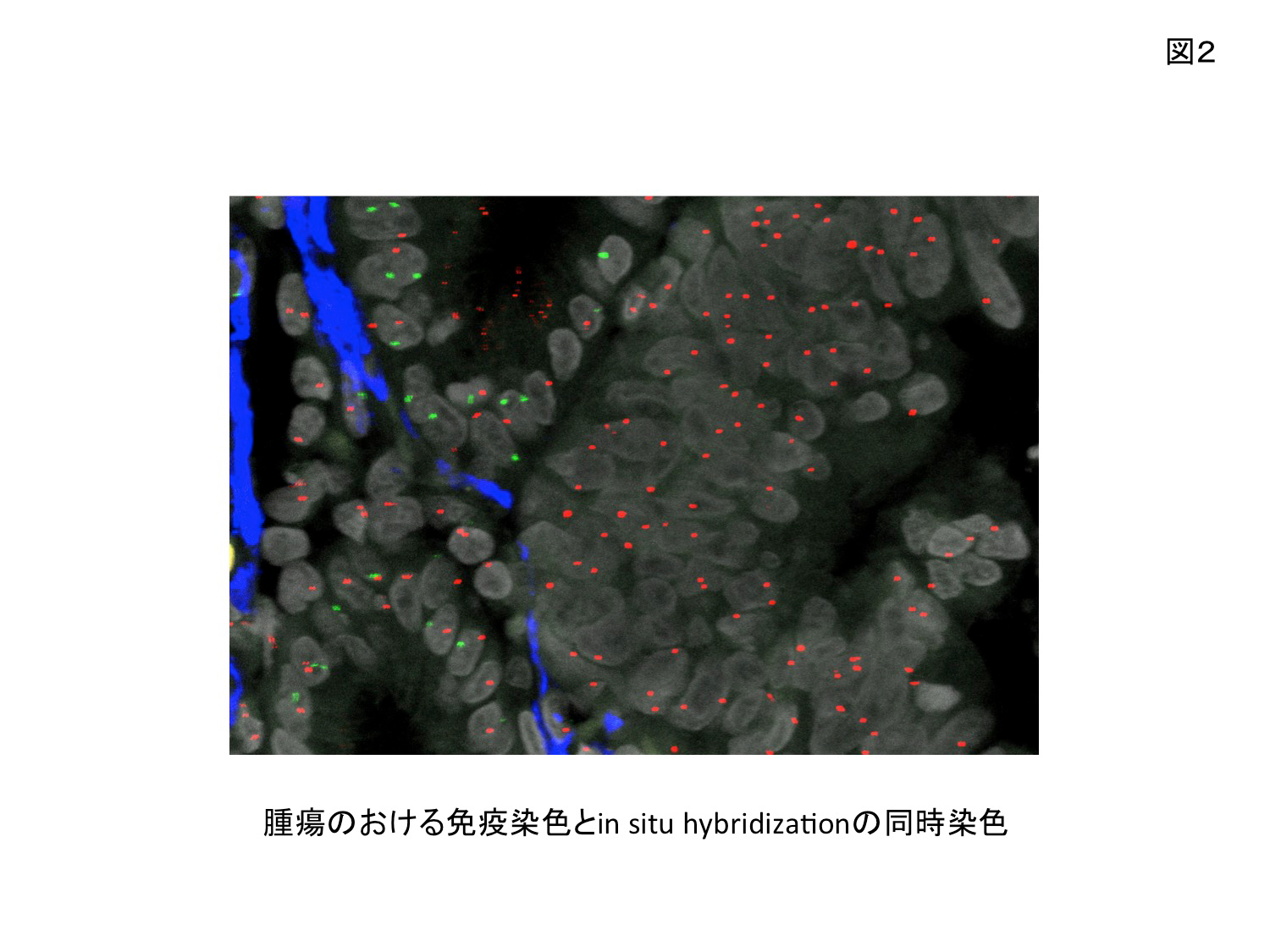

腫瘍は単一クローンと考えられていますが、本当にそうかどうかわかりません。骨髄移植症例を用いて、腫瘍の由来をin situ hybridizationと免疫染色を組み合わせて解析する手法を私たちは開発し、検討しているところです(図2)。

病理標本の観察は、通常切片を染色して二次元で検討することで行われますが、新たな手法で観察しようという試みも行なっています。このような試みを通し、病変の主座を直接観察できる強みを生かし、多様性をもつ腫瘍細胞を見て、考え、見えているものの裏にある病態メカニズムを解明することで腫瘍を制御しようとしています。

病理診断は治療方針の決定に直結する重要な診断です。しかし、正確な診断には病理専門医の熟練したスキルが必要で、時によっては専門医間で意見が分かれることもあります。病理診断を客観的に進めることは医療を正しく行う上で重要であり、そのためには、的確なバイオマーカーの開発が重要です。その視点からも、私たちは研究を進めています。