診療内容のご紹介(患者さん向け)

発熱

本稿を執筆しているのは2021年の夏、新型コロナウイルスの第5波真っ最中です。このコロナ禍では、多くの人が就業前、通学前に体温を測ることを義務付けられています。全世界でこれほど多くの人が自分の体温について関心を持ったことはこれまで無かったのではないでしょうか。

私の勤務する大阪大学附属病院総合診療科の外来では、これまでも不明熱の患者さんが多く来られていましたが、コロナ禍において『発熱が続いて勤務ができない』、『朝の体温が高くて通学が出来ない』といった理由で、これまでよりも多くの患者さんが来られるようになりました。

しかし、そもそも体温は何度までが正常で、何度を超えると発熱なのでしょうか。

今の若い方はご存じないかもしれませんが、水銀を使った昔の体温計では、37度を境に色が塗られていたり、文字が赤く塗られているなど、いかにも37度が発熱の境目かのような表記がされていました。果たしてそれは正しかったのでしょうか(図1)。

体温測定

体温は末梢で測る方法と中枢で測る方法があります。

末梢は鼓膜、側頭動脈、腋窩、前額部、口腔。中枢は肺動脈カテーテル、膀胱、食道、直腸で測る方法があります。もちろん、中枢で測ることは一般的ではないので、主に腋窩だと思います。最近は施設に入る前など、非接触が好ましいということから、おでこで測ることも増えてきました。先日、筆者がある施設に入る際、係り員の方が私の肩を掴んで私のおでこを非接触体温計で体温測定をする、ということがありました。非接触とはなんぞや、ということについて、ちょっと考えさせられる出来事でした。

正常体温

では、体温の正常範囲はどこからどこまででしょうか。

18~40歳の健常成人148名に口腔で700回体温測定をしてもらった結果が報告されています。午前6時が最も体温が低く、午後4−6時に最も体温が高くなり、朝6時の体温の上限は37.2度、午後4時の上限は37.7度でした(1)。

ちなみに、日本で最も一般的な腋窩での体温測定ですが、口腔で測る場合に比べ、0.3−0.6度低くなると言われています。前額で測った場合にも口腔で測る場合に比べ、0.3−0.6度低くなると言われています。

つまり、わき、おでこで測った場合、朝だと37.0度、午後だと37.5度を越えていれば、発熱と言っても良いかもしれません(発熱じゃないかもしれないという理由は後述します)。ひとまずの結論としては、昔の水銀を使った体温計が37度に線引きをしていたのは、わきで朝の測定であれば、妥当であったと思われます。

体温の生理的変動

女性は月経周期による変動があり、黄体期(排卵後)には体温が0.3―0.6度上がります。

また前述の通り、1日の中で体温は変動しますが、夕方は朝よりも0.5度低いとされています。何らかの疾患で発熱している際にもこの傾向は維持されます。

加齢により、熱産生の能力は低下するとされており、平常時の体温が低下します。また、重症の感染症の際に高齢者はあまり高熱にならないことがある、というのは臨床上重要な知識であると思います(2)。

体温調整

体温調整は下垂体前葉の体温調節中枢で行われています。いわば、ここがサーモスタットにあたります。熱を上げる(熱産生)のは肝臓と筋肉で、熱を下げる(熱の放散)は皮膚と肺で行われています。ちなみにですが、この体温を下げる機能はネコ科やイヌ科などの体毛の多い動物に比べてヒトが優れているところであり、長時間の運動はヒトの方が有利です。我が家の犬も真夏は苦しそうです。

しかし、上記のような仕組みも限度があり、雪山や炎天下の砂漠など、極端な気温の環境では、衣服や環境調整(冷暖房など)なしでは、正常体温は維持できず、生きることができません。

発熱・解熱の際の変化

発熱の際には、血中プロスタグランディンE2の上昇によって、下垂体での体温のセットポイントが上方に修正され、神経伝達を通じて下記の変化が起こっています。

| ○ | 末梢の血管を収縮させ、皮膚への血液量を減らします。これにより、特に手足の皮膚が冷たくなります。これにより、深部体温は1−2度上昇します。 |

|---|---|

| ○ | 筋肉、肝臓で化学反応による熱産生が起きます。 |

| ○ | 戦慄により、筋肉で熱産生を行います。 |

解熱は疾患が改善した時や、解熱剤を使用した時に起きるわけですが、体温のセットポイントは下方に変化し、

| ● | 末梢血管の拡張 |

|---|---|

| ● | 発汗 |

が起こり、体温を下げようとします。解熱剤を服用したら一気に汗が出ることをしばしば見ますが、あれの理由はこれだったわけです。

高体温:hyperthermia

さっきの発熱(fever)とどう違うのか? と思われる方もいらっしゃると思いますが、こちらは体温調節機能の障害によって異常な高体温を維持してしまっている状態です。炎症は関与していません。

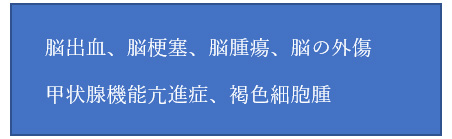

主として内的要因により起きますが、外的要因として気温が高すぎる、服の着せすぎ、布団のかぶせすぎ、などがあります。内的要因としては下垂体障害、内分泌疾患、薬剤、発汗障害などがあります(図2)。

図2 高体温を呈する疾患

この中でも特にコロナ禍で増えており、重要なものが習慣性高体温です。

習慣性高体温:Habitual Hyperthermia

この疾患概念には機能性高体温症、本態性高体温症、また心因性発熱、ストレス性高体温症など様々な名称がつけられています。臓器障害を伴わない体温上昇が本来の定義だと思われますが、往々にして心身症を呈していることが多く、倦怠感や食欲低下をはじめとした様々な愁訴を伴うので、除外がなかなか大変になります。そこで重要なのが、高体温には解熱剤が効かないという点になると思われます(3)。この疾患群にカテゴライズされる患者さんは、そもそも体温変化が上記の正常範囲内の方が多く、そういう意味ではもはや習慣性高体温や心因性発熱ではない方も多いわけですが、患者さんは『熱があり、その他にも様々な症状で困っている』ので、我々医療者はそれらの問題の解決をする必要があります。つまり、体温変化そのものには異常が無いので、その他の症状改善を目指すことが主眼となります。多くのケースでは、心理的、社会的要因も絡んでいるため、これらの問題を明らかにし、患者さんと共に解決していく必要があります。臨床医の総合機能が問われる症例であると言えるかもしれません。

引用文献

- Steven Vanderschueren, Arch. Intern Med. 2003 May 12;163(9):1033-41.

- M C Roghmann, Am J Med Sci, 2001 Aug;322(2):68-70.

- Takakazu Oka, Temperature(Austin), 2015 Jun 3;2(3):368-78.