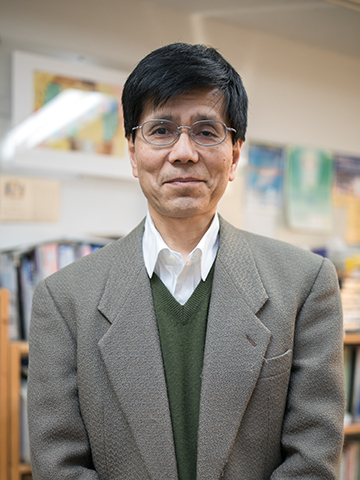

本当の「ゆとり」教育って? 統合生理学 岡村 康司

1990年代の初等教育の「ゆとり教育方針」が近年の子供たちの学力低下を もたらした、という批判により、標準教科書の教科内容を増加することが 報道されています。しかし、学力低下が本当にここ10年程度の 「ゆとり教育」方針だけに基づくのかは十分議論もなされないまま、 「ゆとり教育ー>手抜き教育ー>学力低下」という構図が想像され、その中で方針が打ち出されたような気もします。もちろん私は初等中等教育に 従事しておらず現状を正確に把握している立場ではありませんので 「ゆとり教育」の功罪は議論できませんが、そもそも教育の上での「ゆとり」 とはどのようなものなのか、一研究者、一大学教員の立場から発言したいと 思います。

「ゆとり」を辞書で引くと「1.くつろいだ状態、2.心に余裕がある状態」と 記載があります。これを教育の立場で考えると、1.の意味で考えれば、「生徒がくつろげる状態」となって、教科の量が減って、生徒が手持ちぶさたに なるようなほど教育レベルが下がった状態ともとれます。しかし、2の立場で 捉えるなら「心に余裕があって、良く考えることができる状態」 「画一的な考え方に縛られず、柔軟に考えることができる」状態、とも言えそうです。 さらに「ゆとり教育」とは、誰が「ゆとり」をもつことを意味するのか?という 疑問が生じます。てっきり生徒が「ゆとり」をもてるような教育、と思って しまいますが、現実に、ゆとりが必要なのは、生徒よりもむしろ教師の側で あるのかもしれません。小中高の教育現場では、生徒に接する時間よりも 事務的書類をこなす時間のほうが多くなっています。パソコンが便利になり、すべての用務がパソコンベース、インターネットベースとなり、 人とのコミュニケーションも直接の会話が減って、機械を介するものとなっています。 そのような中で不登校や校内暴力、非行などの対応、モンスターペアレントへの対応を しなくてはいけないわけです。もともとひとりづつの生徒と向き合う「ゆとり」を 失った教師が、このような問題にきちんと対応するというのはとても難しそうです。 大人とは体も考え方も大きく違っている子供たちを見なければならない、 小中高ですら、このようになってきた事態は、深刻な問題と言えるでしょう。 目を、我々の方、つまり大学のことを考えてみると、状況はそれほど違っては いないかもしれません。最近、知り合いのイギリスの研究者がぼやいていました。 彼が若かりし30年前では、大学院生が教授と2日に1回はかならず学位の研究の ことで議論ができ、何年もかけて学位をとることにそれほど抵抗もなかったそうです。 しかし、現在は教授と生徒は1週間に1度くらいしか話ができない状況で、 イギリスですら大学院生の数は増えているものの教育の質が下がりつつある、 ということです。

上記のように「ゆとり=多面的に考えることができる余裕」とする定義に従うなら、 「様々な角度から考える」ゆとり、は、研究を行う上でも不可欠だと思います。 研究には目的型の研究と、基盤研究が存在します。個々の研究者の自発的な モチベーションのもとに展開される裾野の広い研究があって初めて、目的達成型の 研究の意味が出てきます。最近の科学政策においては、前者が重視されるあまり、 基盤研究の土台が失われる危惧があって、研究者の自発的な活動に根ざした 基盤研究をもっと重視するべきであるということは、総合学術会議からも 最近提言されたばかりです。

こうした基盤研究の歴史的成功例として、これまで複数のノーベル賞受賞者を だしてきたイギリスのMRC(医学研究評議会)の例が知られています。MRCはかつてはマニアックな研究者の集合であり、テクニシャン、共通機器が備えられ、 グラントの申請も必要なく、いわば研究者の牧場のようなところだったようです。 少人数のチームで活動していたにも関わらず、たとえばSangerのペプチド配列、 DNAシークエンスの原理や、Whiteらの共焦点蛍光顕微鏡の開発、Brennerらの 線虫をモデル生物として用いた系、など多くの独創的な発展がなされました。 先日、ノーベル化学賞を受賞した下村博士は、もっともエネルギーを注いで研究 していたアクオリンという発光蛋白の研究の傍らでの付随的な研究からGFP (Green fluorescent protein:緑色の蛍光を発する蛋白質)を発見しました。 クラゲを家族みんなで集めた話も報道されました。 一方、今回同時にノーベル化学賞を下村博士と受賞したMartin Chalfie博士は、本来のプロジェクトであった細胞のメカノセンシング(機械受容)の分子機構を 線虫(いもむしのような生物で節がない動物)の一種、C. elegansで研究して いましたが、GFPのcDNA(RNAに対応するDNA)を分子生物学の手法で発現させ、 細胞や遺伝子発現のマーキングに使えることを示しました(確か、1つの論文 しか書いていない)。これらは、狭い目標達成だけに目をうばわれなかった 「ゆとり」というか、遊び心があったからこそ、もたらされた成果と言えるのでしょう。

今は、経済状況や老齢化社会などを背景に、ひとつの理念のもとに政策を 考える方が、限られた資源、人材を有効に使うのには適している、という 議論があると思います。 しかし「研究する」というヒトの活動が数億年かけて進化してきた脳に基づく 限り、原則は変わらないのだと思います。教育から研究の話へと脱線して しまいましたが、「ゆとり」というと、元々質素で勤勉な日本人にとっては、 時間をゆったりとっていて、贅沢、さぼり、甘い、というイメージをもって しまう傾向があるようです。「ゆとり教育」への批判もこのような国民性に 基づくイメージが影響していたのかもしれません。是非長い目で、 初等中等教育も、高等教育も、明日の世代がのびのびと育つような環境を 目指したいものです。