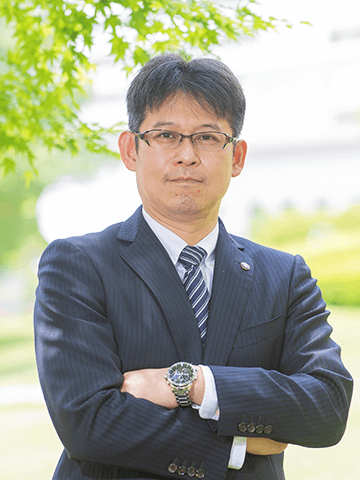

人工知能による診断支援 医療情報学 武田 理宏

テレビでは多くの医療系ドラマが放映されています。医療系ドラマが受けるのは、救命現場で命を救ってもらいたい、手術を失敗されたくないといった、視聴者の願望を反映しているからでしょう。医療系ドラマで、診断困難な疾患を的確に診断する医師像が描かれます。これは、診断に至らず困っている患者が世の中に沢山いる現実の裏返しではないかと思います。実際、希少疾患患者は、患者さん自身が希少疾患に罹患しているとは夢にも思わず、診断がつくまでとてもつらい思いをされたという話を聞きます。

Evidence-Based Medicine(EBM)は1990年代に登場した言葉で、日本でも90年代後半より浸透をしてきました。疾患に対し、臨床研究などで得られた客観的なエビデンスに基づき、治療選択を行うもので、各領域の学会を中心にガイドラインの整備が行われています。EBMに基づき、どの医療機関を受診しても均質な治療を受けることが可能となります。

一方、診断はどうでしょうか。医学教科書には、疾患ごとに、症状や身体所見、必要な検査とその検査所見が記載されています。疾患名から症状、身体所見を調べることは簡単ですが、症状、身体所見から候補診断を思いつくのは、医師個人の経験や知識に頼ることになります。これが診断の難しさです。症状、身体所見から診断名を逆引きできる教科書があれば、医師の技量によらない診断が可能となります。しかし、複数の症状や身体所見の組み合わせから候補疾患を絞り込む特性上、紙の教科書ではこの逆引きを実現することはできません。

これに対し、古くからコンピュータを使った診断支援システムが取り組まれていました。疾患と症状、疾患と身体所見、疾患と検査所見の知識テーブルと、疾患ごとの有病率が分かれば、症状、身体所見、検査結果から候補となる疾患確率を計算することは簡単です。一方、難しいのは知識収集です。医学知識のない方が知識収集をすることは難しく、専門家は知識収集する時間がありません。専門家が、一時的に頑張って知識収集したとしても、知識の更新の問題が残ります。

自然言語処理技術は、文章を構文理解し、知識抽出をする技術です。深層学習(Deep Learning)により自然言語処理技術が大きく発展しました。最近、自動翻訳の精度が上がったと感じられている方が多いと思いますが、これも自然言語技術の進化です。自然言語処理技術を用いて医学教科書から知識収集をすれば、診断支援システムが構築できます。症例報告から知識収集すれば、希少疾患や新しい疾患に対応できます。今や診察室に1台電子カルテがあることは当たり前ですので、電子カルテに提示される候補疾患を確認しながら、診療を行うことになるはずです。さらに、インターネットから知識収集をすれば、患者さんの様々な症状表現を集めることができるはずです。患者さんがスマホに症状を語りかけると、「すぐに医療機関を受診してください」とか、「その症状であれば○○科を受診してください」といった提案をされる世界が広がることが期待されます。

一方、診断支援システムはロジック上、候補疾患のリストアップと、各疾患の確率を提示することはできますが、疾患を診断することはできません。確定診断をするのは医師の仕事で、医師と患者とのやり取りの中から、医師の経験、知識に基づき診断を行うことになります。ですので、AIによる診断支援が普及しても、医師の仕事がなくなることはなく、医師は患者さんのためにしっかりと学習をする必要があることは、将来も変わらないのではないかと思います。

医師の経験、知識と人工知能による診断支援が合わさることにより、疾患が確実に診断される時代が来れば、診断が医療系ドラマで取り上げられることはなくなるのでしょうか。